| Телепередача |

| Людмила ГУРЧЕНКО: «Желание покончить жизнь самоубийством возникало не раз. И в профессии ничего не светило, и в личной жизни — на руках ребенок, помощи ждать неоткуда... Никому не нужна, влиятельных родичей нет, мужчины надежного тоже — ну для чего барахтаться?» |

В средние века таких ярких, не от мира сего женщин, как Людмила Марковна Гурченко, сжигали на костре за милую душу. Никаких колдовских заклинаний и зелий не надо ей, чтобы на глазах толпы перевоплотиться в ангела или черта с рогами, в femme fatale или в передовую работницу страны, где секса не было, она запросто может прибавить себе на экране лет 10, а в жизни — 40 убавить. Кому-кому, а ей неизменно сопутствовали восторг и зависть, признания в вечной любви и проклятия — среднего не дано.

После ее блистательного дебюта в кино публика свято верила, что обожаемая актриса идет по жизни, улыбаясь и весело пританцовывая: как стрелами Купидона, пронзает острыми каблучками мужские сердца. Никто даже не догадывался, как давят на хрупкие плечи — нет, не лямки аккордеона, с которым она приехала завоевывать столицу, — а отсутствие московской прописки, хроническое безденежье, интриги и мелочность окружения...

Злые языки судачили о ее звездных романах и мужьях, которых у Гурченко было немногим меньше, чем звездных ролей, но мало кто знал подробности и причины разводов. Первый супруг — красавец-грузин аристократических кровей Борис Андроникашвили не выдержал испытания бытом и безденежьем после рождения дочки, со вторым — сыном могущественного первого секретаря Союза писателей СССР Александром Фадеевым-младшим пришлось расстаться из-за его пристрастия к спиртному, с третьим — Иосифом Кобзоном они, похоже, не поделили славу. Неспроста же прославленный певец публично каялся, что Гурченко была единственной в его жизни женщиной, на которую он поднял руку — дал ей пощечину...

Ничто тем не менее не могло сломить ее гордость и страстное желание самоутвердиться, и, видимо, закономерно, что самым длительным оказался союз с пианистом средней руки Константином Купервейсом. Музыкант, который намного моложе актрисы, выполнял при ней обязанности аккомпаниатора, личного секретаря, менеджера, финансового директора и снабженца — именно при нем суперзвезда советского кино сыграла свои самые блистательные роли. Правда, сегодня обиженный бывший супруг считает, что с 23 лет до 41 года был лишь ее рабом, тенью. В память о браке Купервейс хранит не фотографии, — их Людмила Марковна после разрыва не отдала! — а свою трудовую книжку, где в графу «должность» когда-то собственноручно вписал: «Муж Гурченко». Он уже и сам не знает, что это было: любовь? наваждение?

В отличие от него Людмила Марковна предпочитает исповедоваться не перед журналистскими диктофонами, а перед кинокамерой, хотя в то же время не стесняется откровенно говорить о вещах, которые другие скрывают. В конце концов, не триумфы, а пережитые ею страдания переплавились потом в роли самой высокой пробы, огранили талант, придали игре глубину. Слезы, которые в непростых житейских коллизиях, сцепив зубы, она сдержала, потом щедро пролились в зрительном зале.

Любопытно: Никита Михалков — тот уникальный мужчина, которому она подчинялась, пусть даже и на съемочной площадке, — заявил однажды на творческой встрече, что «есть актрисы, которые семью и ребенка не променяют на хорошую роль. Люся же за нее может поджечь свой дом, причем сама принесет керосин. Потом будет раскаяние, суд, но роль она все же сыграет»...

Фото Александра ЛАЗАРЕНКО

Женщина-фейерверк, Примадонна, Мадам элегантность — для нее не жаль самых восторженных эпитетов. Полвека фильмы с участием Гурченко бьют кассовые рекорды, до сих пор после концертов и спектаклей публика, стоя, провожает ее аплодисментами. Она и сегодня поражает легкостью, изяществом, осиной талией, хотя с возрастом что-то в актрисе все-таки изменилось. По-моему, Людмила Марковна уже не мечтает о звездах с неба — теперь для счастья ей нужно совсем немного: снова услышать команду: «Мотор!» и выйти на съемочную площадку...

«МЫ РАЗДЕВАЛИ ТРУПЫ, ПОТОМУ ЧТО НЕ В ЧЕМ БЫЛО ХОДИТЬ»

— Да, Людмила Марковна, смотрю вот на вас и вспоминаю слова песни: «Потому что нельзя быть на свете красивой такой»... Помните, «Белый Орел» исполнял?

— (Смеется).

— Замечательно выглядите!

— Спасибо — чего уж там...

— Вы родились и выросли в Харькове — насколько я знаю, даже в украинской школе учились...

— Она у нас прямо во дворе была, под балконом — я и не знала, что она украинская. 23 августа 43-го года Красная Армия освободила город от фашистов, а 1 сентября, как полагается, — первый раз в первый класс. Еще недавно в этом здании располагался немецкий госпиталь, поэтому не было ничего: ни парт, ни мела, ни классов... По-украински я ни одного слова не знала, а там сразу «почали розмовляти українською мовою». Пришла домой и спрашиваю: «Мама, а что такое гусы?». Она: «Это гуси». Вот так постепенно, постепенно... Ближайшая русская школа находилась от нас за четыре квартала, ходить было далеко... Попробуй-ка каждый день, если ни трамваев нет, ни троллейбусов, ни машин — все пешком.

— Гуси хоть в Харькове были?

Родители Люси Гурченко — Леля и Марк. Мама — из аристократов, отец — из батраков... |

— Та не було ж гусей — зовсiм!

— Немцы поели?

— Геть усе з’їли — i ворон, i горобцiв.

— Вы видели войну глазами ребенка и написали о ней совершенно пронзительные воспоминания...

— Как сейчас помню: лето, детский сад вывезли на дачу. Ха-ха-ха, нам так весело, и вдруг за всеми детьми приезжают родители, за мной — мамина сестра. Еще утром мы ходили в лес на прогулку, рвали цветы, а после обеда ни с того ни с сего нас срочно забирают в Харьков. Нам по пять лет — кто там что понимал? В город? Ну и хорошо! Там папа и мама, там баян, там все, а потом уже началось: бомбоубежища, какие-то незнакомые звуки. Земля вздрагивала: дж!-дж!-дж! — в воздухе звенело: пиу!-пиу!-пиу! — а потом (поет):

22 июня

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили,

Что началася война.

Видите, все через Киев идет... Вот я сегодня сижу тут у вас, i менi дуже приємно вспоминать те далекие годы. Да, было страшно, но со временем понимаешь: именно тогда, в пять-шесть лет, до семи, когда я жила в оккупации, произошло мужание духа.

|

— Вы видели убитых?

— Видела? О чем вы говорите? Мы раздевали трупы, потому что не в чем было ходить.

— Вы лично?

— Ну да — и я, и другие дети.

— И страха совсем не было?

— Поначалу еще била дрожь, а потом привыкли, как будто так и надо.

...Помню самую первую харьковскую бомбежку — папа еще дома был и взял меня с собой в город... Он мне тогда казался молодым и здоровым, а ведь ему к тому времени исполнилось 43 года. Уже потом от мамы узнала, что после работы в шахте у него были две грыжи, поэтому всю жизнь ему приходилось носить бандаж. Кашляя, он держал руками живот, ему нельзя было поднимать тяжести... Папа был невоеннообязанным, но ушел добровольцем и унес на войну баян.

В тот первый раз... «Хай ребенык знаить и видить усе», — сказал он маме, и мы побежали с ним на Сумскую. Я видела там убитых, но не бомбами, а пулями: пиу!-пиу!-пиу! Видимо, самолет стрелял. Никогда не забуду: около ресторана «Люкс» на правом боку лежала раненая женщина. Левое плечо у нее было раздроблено, и цветастая кофточка вдавилась внутрь. На ноге, повыше колена, осколком вырвало кусок мяса. От ветра широкая белая юбка поднялась, закрыла лицо, и видны были только белые трусики. Лицо у нее было совсем серое, и она даже не стонала, а так монотонно твердила: «Товарищи, пожалуйста, кто-нибудь... Поправьте юбку, прикройте, мне так стыдно...».

Это все детские впечатления, но они яркие, со вкусом и запахом... В кинотеатре «Комсомольский» (не знаю, как он сейчас называется, — это центральный, на Сумской) во время войны шли все фильмы с Марикой Рекк — я сидела на ступенечках возле выхода и запоминала (поет):

Марк Гурченко: «Ничего не бойсь, дочурка! Дуй свое! Надо быть первую!» |

Ин дер нахт

Ист дер менш нихт герн аляйне...

(Ночью человек неохотно остается один).

Что вы — я на экран зыркну: о! Актриса вся в перьях, в блестках: вот вырасту, и все будет та-та-та-да! Так формировался актерский подход к жизни.

— Вы немцев запомнили?

— Больше первых. Они были «старые» — лет 30-35 (как я теперь понимаю, может, потому, что в ремонтных мастерских работали)... Один из них, Карл, нам всегда что-то давал, а потом показывал фотографию: «Их хабе драй кляйне киндер». (Я по-немецки блестяще могла говорить — на бытовом уровне). Карл объяснял, что у него дети, и никогда не спрашивал, где мой папа: на фронте или нет, потому что за это, знаете, сразу могли... А когда немцы второй раз вошли, стало страшно — это были части СС. Никогда не забуду, как они шли по Очаковской и Клочковской. Мы шныряли по городу: вот школа и дом, тут наступают немцы, а здесь в плащ-палатках отступают наши... Господи, дождь, и им кричат из окон: «Направо, направо! Там можно спрятаться, там лесопарк, парк Шевченко...». А с другой стороны: ду-ду-ду! Строем! И все белобрысые! Когда спустя много лет Урмас Отт брал у меня первое послеперестроечное интервью, такое, знаете ли, якобы демократическое, я подумала: «У-у-у, зараза! На эсэсовца как похож!». С детства так отложилось...

«ИНОГДА НАПАДАЕТ ОБЖОРСТВО — И МУЖИК НЕ УГОНИТСЯ. ВИЖУ МЯСО — СТАНОВЛЮСЬ НЕНОРМАЛЬНОЙ»

— Вам приходилось перед немцами петь?

— Конечно. На разогрев я выдавала им наши песни из фильмов. Сначала голосом Утесова (поет): «Что-то я тебя, корова, толком не пойму...», и тут же голосом Эдит, его дочери: «День, в полях другие цветы...». Раздавались нестройные аплодисменты, и мне этого было достаточно. Ах, так? Нате вам! Я же видела, как они на губной гармошке играли, как, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону, пели:

Фор дер казерне

Фор дем гросен тор

Штанд айне лантерне

Унд штейт зи нох дафор.

Ви айнст Лили Марлен,

Ви айнст Лили Марлен...

Как вжарю им по-немецки — я же быстро все схватываю, — ну а потом «Катюшу» — с чечеточкой, как папа учил. Все, они умирали от смеха... За это суп недоеденный сливали в мой котелок, и я гордо несла его домой, а все дети смотрели завистливо. А что — работайте тоже!

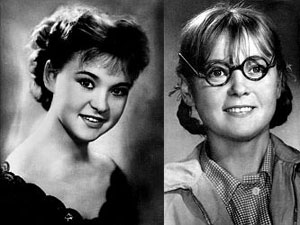

Мама относилась ко мне довольно критично: «Ну что Люся? Девочка не очень красивая — лоб большой, уши торчат...». 1943 год |

— Если бы не это, кто бы в немецкой части вообще ошивался? Голод все время был, я только и слышала: «Люся, ты умрешь, если будешь... Люся, ты умрешь!..». У меня уже рос живот, ручки были тоненькие — все, как полагается. Есть было просто нечего...

— Этот страх перед голодом и ощущение того, что одеться не во что, вы пронесли через всю жизнь или все потом стерлось, забылось?

— Чувство, что одеться не во что, — оно до сих пор мучает. Все время работает фантазия — да-да-да, — а насчет еды... Вот у мамы моей это было — она не смогла остановиться: ела, прятала... Ужас какой-то, а меня, как и папу, Бог миловал. Сейчас у меня несчастье какое? Если вдруг захочу есть, умну столько, что все вокруг думают: «Боже, и это она...

— ...с такой талией?»...

— Все порасстегиваю, как дам (выдыхает) — и тогда на неделю-на полторы хватает. Обычно-то я нормально ем и без всяких диет — сколько хочу, но иногда нападает обжорство. Вот тут за мной и мужик не угонится: вижу мясо — и я уже ненормальная, перестаю собою владеть. Наверное, это оттуда идет, но когда рядом такой джентльмен, как вы, я точно буду владеть собой (смеется). Чувство юмора потеряешь — пиши пропало...

Из книги «Аплодисменты».

«...В 1964 году я работала в театре «Современник» (тогда он находился на площади Маяковского). После репетиции на проходной сказали, что вот уже два часа меня дожидается какой-то человек. Навстречу мне шел большой мужчина с черной бородой — раньше я его никогда не видела.

— Здравствуйте, Людмила!

— Зд-дравствуйте...

— Наверное, вы меня не узнаете?

— Нет, извините, нет.

— Как бы это... Неудобно сказать... Да мы с вами когда-то воровали.

Я прямо шарахнулась от него. «Современник» в то время был самым популярным театром в Москве. Артистов немного, все личности, атмосфера интеллигентная и интеллектуальная. В каждом углу читаются редкие стихи, речь перемежается такими новыми, модными тогда словами: «экзистенциализм», «коммуникабельность»... Я репетирую «Сирано де Бержерак», борюсь со своим «харьковским диалектом», успешно, вот уже полгода, выращиваю в себе «голубую кровь» — и на тебе! Какой-то ненормальный... «Мы с вами, — говорит, — когда-то воровали». Такое ляпнуть!

Ну всегда, всегда со мной не так, как с людьми.

— Вы что, товарищ? Что вы говорите? Вы меня с кем-то путаете.

Быстро ухожу, но он меня догоняет. Весь красный, ему тоже очень неловко — хоть не нахал.

— Людмила... ну это... вот черт... в Харькове... Война, базар, мороженое, всякое то-се... Ну? — Шепотом добавил:

— Ну, Толик я, — и еще тише: Мордой звали...

— То-олик! Ой, ну, конечно, конечно! Прекрасно все помню! Еще бы! Вас не узнать, такой вы большой...

— А я вас в кино сразу узнал, хотя вы тоже изменились. Всем говорю, что вас знаю, — никто не верит. Не скажешь же, что воровали в детстве... Все хотел повидаться, да не решался, а сегодня думаю: чем черт не шутит? Принял для храбрости, и вот...

Мы зашли в ресторан «Пекин».

Толик стал горным инженером. В Москве был проездом с Севера.

Вспоминали далекое и такое родное прошлое. Уже громко, не оглядываясь по сторонам, называли все своими словами. Нас связывали особые узы братства, которые объединяли всех, кто в Харькове перенес войну.

Мы с удовольствием говорили на «военном» харьковском жаргоне, и ни один человек рядом не смог бы нас понять».

«МАМА ОТНОСИЛАСЬ КО МНЕ ДОВОЛЬНО КРИТИЧНО: «НУ ЧТО ЛЮСЯ? ДЕВОЧКА НЕ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ — ЛОБ БОЛЬШОЙ, УШИ ТОРЧАТ...»

— У вас был удивительный папа, и мне кажется, он до сих пор остается для вас путеводной звездой. Вы и сегодня сверяете по нему поступки?

— Понимаете, какое дело... Начну с отрицательного. Сейчас журналистикой занимаются все, кому не лень: если есть диктофон и несколько вопросов в запасе, эти люди чувствуют уже себя на коне (иногда начинают такое нести, что не знаешь, отвечать или просто послать). Одна девушка (она молодая, великая) спрашивает: «Ну вот скажите, кто для вас в жизни пример? Только не говорите, что отец». Я кх-м — слова, которые напрашивались на язык, проглотила, посидела чуток (за столько лет любые бури, что ударяют в голову, в сердце, в мозги, научилась уже опускать на дно), встала и ушла.

«Рабочий поселок», 1965 год. Людмила Гурченко и Олег Борисов |

Все, связанное с папой, я глубоко спрятала... Это раньше безумно много о нем рассказывала — и так, что все лежали, а теперь это делаю изредка, только если собирается очень своя компания (еще живы многие, кто его знал).

Да, это был мой первый учитель — с самого детства, во всем. «Ничего не бойсь, дочурка! Дуй свое! Надо быть первую! Сделала ляпсус — иди уперед. Не оглядайся назад! Давай, давай!». Боже, я так долго неслась вперед, так мучилась, если кто-то из детей уже там, на сцене, а я жду еще очереди, чтобы туда выскочить. Папа: «Сейчас, сейчас, дочечка!»... Ох! Как дам с аккордеончиком, с чечеточкой — целый концерт. Все пою: и блатные песни, и классику, и Глинку — на всех языках, не зная ни одного: это фейерверк, в который меня бросил папа. В жизни я наделала массу ошибок и неверных шагов, встревала туда, куда не следовало, проявляла невыдержанность там, где нельзя было, — это оттуда идет. Да, это плохо, но и прекрасно — иначе не состоялось бы то, что состоялось.

Сейчас я могу безупречно владеть собой, умею переждать, не выбрасываю энергию попусту, зря не теряю калорий. Научилась гаварить па-а-масковски, типа «эта атвратительно савершенно», хотя ма-а-а-сквичкой так и не стала. Напротив, за столько лет приучила всех к моему диалекту. Не так что прямо по-украински шпарю: «Шо вы грите? Ай, перестаньте, у нас у Харкови...», но теперь мягкий южный говор — моя фишка, и я считаю это одной из своих маленьких побед...

— И все хорошо вроде, а папы нет!

— (Грустно). А папы нет... Сейчас ему было бы 109 лет. 23 апреля пошла на кладбище, поговорила. Нет, совсем я не ненормальная, но мы с ним говорим. Когда долго не бываю у него из-за чего-то... Ну как долго? Месяц...

«Сейчас папе было бы 109 лет. Недавно пошла к нему на могилку, поговорила, цветики, которые он любил, принесла, и так хорошо...» |

— Меня гложет совесть — потерянная в нынешнее время субстанция. Вот что это такое? Как и душу, руками ее не потрогаешь, но она ест тебя поедом, и я не нахожу себе места. «Что делать? — думаю. — А-а-а, надо туда, на могилку»... Цветики, которые он любил, принесу, все почищу, поговорю, и так хорошо! Сделаю вроде что-то, чтобы он жил, приду домой, а его опять нет — одни лишь портреты.

— В своих воспоминаниях вы писали, что папа морды бил тем, кто говорил о его дочурке гадости...

— Ну, не то что бил, но морально уничтожал... Ну вот представьте: 57-й год, на экраны только вышла «Карнальвальная ночь», и, конечно, я приехала домой на каникулы. На стене кинотеатра, где крутят картину, висит трехметровая афиша — на ней я в черном платье, с муфточкой, и папа в широких брюках (ну простой человек) гордо сообщает прохожим: «Это моя дочь». Те от него малость шарахаются, а он: «Чего ты? От фотографии посмотри: в детстве, это, это... А он ее мать». Мама сразу бах! — и на другую сторону улицы перебегает: стеснялась.

Потом он целую пачку фотографий моих носил с собой — раздавал и ставил автограф: «Марк Гурченко, отец актрисы»...

— Мама, видя такую любовь между отцом и вами, не ревновала?

— Нет, но относилась ко мне довольно критично. «Ну что Люся? Девочка не очень красивая — лоб большой, уши торчат...».

— Не очень красивая?

— Я-то? Вообще нет. За 15 минут могу себе что угодно нарисовать, а так лицо у меня никакое.

— Ну что это вы говорите?

— Да-да, никакое — оно гуттаперчевое: с помощью грима из меня можно сделать все, что угодно. Ой, в фильме «Рецепт ее молодости» работал грандиозный гример. Я ему говорю: «Не знаю, что предпринять, но мне бы хотелось, раз уж моя героиня живет 300 лет, как-то поднять ей глаза удивленно. Может, мы к векам что-то прикрепим?». Он отсоветовал: «Будет больно — вы лучше брови свои уничтожьте». — «Как?». — «Как класс! И идите на съемку с утренним лицом». Ну что — я их и выщипала...

Слушайте, прихожу — никто меня не узнает: на проходной не пропускают. «Так это же я», — говорю. Нет — голос знаком, а лицо первый раз видят. Иду в павильон — и там реакция бурная: «Вот это Гурченко? Ой-ой!». Гример поработал, я выхожу...

Кинопробы. «Маму спрашивали: «Сколько вы дали, чтобы такую, как Люся, взяли в кино?» |

— Царица!

— Так что мама была очень права, но папа-то видел меня уже «заграмированной». «Заграмирують дочурку, и будеть она в кино первою павою» (павлином, значит)... В общем, когда «Карнавальная ночь» вышла, меня уже прятали. У нас был полуподвал: две комнаты, кухня, коридорчик... Только дверь открывается — меня вжик! Однажды пришли к нам три женщины: «Здрасьте, мы вот хотели узнать, а правда, что ей 40 лет и что ее просто сделали в кино молодой?». Папа мой — он же хозяин — в ответ: «Давайте, бабы, сначала выпьем!». По рюмке налил, они раздухарились, морды красные... «Ну а теперь я покажу вам свою дочь: «Выходи, дочурка». Я появляюсь из своего закутка, они: ах! «А это ее мать» (матери 38 лет, а мне 20)... Ужас, что он им вслед говорил, когда они уходили, задницей открывая дверь.

Так было всегда: папа переживал очень сильно, особенно когда статьи пошли разносные — у него даже инфаркт был.

— От статей?

— Да. Мама как-то в себе все носила: очки темные надевала, ни с кем не разговаривая... Наша семья была уничтожена сплетнями. «Леля, сколько вы дали, чтобы такую, как Люся, взяли в кино? Наверное, 25 тысяч. Что же теперь можно хорошего посмотреть, если там такие, как Люся, будут?». Вот тут папа не мог выдержать...

«Карнавальная ночь», 1956 год. «И улыбка, без сомненья, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас...» |

— Везение, случай...

— ...но потом за это везение вы расплатились сполна...

— Еще бы — я это называю тиранией маски. После «Карнавальной ночи» в драматических ролях никто меня уже не воспринимал — пой, мол, товарищ Гурченко!.. С тех пор за мной тянется прекрасный, в общем-то, шлейф счастливой оптимистки — всегда веселая, заводная, танцует и поет: «Пять минут»... С другой стороны, если разобраться, от силы у меня недели три хорошего времени было, а все остальное требовало терпения, умения улыбаться, не сдаваться в безвыходном положении, преодолевать себя и при этом обходиться без сильного мужского плеча...

Дима, я никогда не снималась у мужа-режиссера, который бы думал: сейчас эта картина, а следующая та, — не было такого! Я всегда попадала к разным людям — представителям всевозможных школ, направлений, темпераментов, интеллектов — и везде выстраивала отношения, встраивала в их замыслы, клише и схемы свой организм.

«ОБСТАНОВКА ТОЛКАЛА: ПОСТОРОНИСЬ, НАГНИСЬ!»

— Сколько лет длился ваш ужасный простой после «Карнавальной ночи»?

— Если не брать в расчет проходных, эпизодических ролей, если считать по вертикальным всплескам — лет 14 или 15.

— Что чувствует молодая красивая женщина, когда после оглушительного успеха, после сумасшедшего признания миллионов зрителей вдруг оказывается невостребованной, никому не нужной и не снимается в лучшие для актрисы годы?

— Как вам сказать? (Грустно). Все равно папин оптимизм был во мне неистребим. Его коронная фраза: «Успокойсь, дочурка, и помни: хорошега человека судьба пожметь-пожметь да и отпустить» — она со мною жила. Я уезжала из Москвы, спасали люди, живущие далеко от центра, которые привечали теплом, добротой. Ну и пускай туалет там Бог знает где, зато хата натоплена, и варенички с картошечкой, и зал теплый. Там я научилась импровизировать, зажигать публику...

«В пять минут решают люди иногда — не жениться ни за что и никогда». С Юрием Беловым |

— ...и выживать?

— И выживать! Из зала мне часто задавали вопрос: а почему вы нигде не снимаетесь? Ну не будешь же плакаться, и я иногда отвечала: «Сейчас снимаюсь в картине «На стальных магистралях». Просто от фонаря — пойди проверь, что за фильм...

— Были депрессии?

— Они навалились попозже, уже перед «Старыми стенами». В профессии ничего не светило, в личной жизни, представьте себе, тоже... На руках ребенок, а помощи ждать неоткуда — и папа, и мама уже предпенсионного возраста, я единственный кормилец в семье... Работы было мало, бросалась и туда, и сюда...

— Сама, сама...

— Плюс ко всему шить научилась — те платьица помогали хоть как-то концы с концами свести.

— Не знаю, правда это или выдумки, но слышал, будто одно время вы хотели покончить жизнь самоубийством...

— (Пауза). Такое желание возникало не раз, потому что просто не за что было уцепиться, и вдобавок меня подталкивали... Обстановка толкала: посторонись, нагнись! Никому не нужна, влиятельных родичей нет...

— ...и мужчины надежного?

— Сейчас есть, а тогда не было. Ну для чего барахтаться? Кино ушло, умерло... Знаете, ненужность — страшное дело: в зеркало на себя смотришь, и становится не по себе — вдруг видишь то, что вчера было еще незаметно. Перед «Старыми стенами» мне казалось: если не буду в этой картине сниматься, если не утвердят — все, а меня не утверждали и не утверждали. Твердили: «Она не лидер, не стайер, она спринтер — годится только на короткие эпизодики», но режиссер Трегубович сказал: «У нее лучшая проба — ее и берем».

Я тогда же не знала, что работала под топором нависшим — худсовет три эпизода должен был отсмотреть и только тогда решить: буду я в фильме занята или нет.

«Балтийское небо», 1960 год. С Витей Переваловым |

— Это одна из лучших моих работ, и я вообще не понимаю, как ее сделала.

— Скажите, а какие-то заказные статьи против вас в тогда еще советской прессе публиковали?

— Собственно, я и была ими уничтожена. Теперь-то, поскольку иногда приглашают и платят хорошие деньги, жить можно, а тогда на четыре с полтиной за концерт не разгонишься.

В этом вопросе вообще много граней... Я ведь жила в довольно простой среде. В моем окружении — домашнем, соседском — никогда не вели разговоров о 37-м годе: ну откуда мне было знать о каких-то врагах? Они где-то далеко, у нас таких отродясь не было... Уже потом мама мне рассказала, как в 25-м, когда все дворянское уничтожали, тягали ее вместе с дедушкой, но тогда, вступив вместе с папой в социалистическую жизнь, она молчала, счастливая, что убежала от этих дворян подальше. Зато бабушка говорила: «Этот Ленин — подличуга, провокатор. Как людишки при царе жили? Всего было вдоволь: и механические жатки «маккормик» свои, и скотина». Я недоумевала: «О чем это она?», а бабуля свое гнула: «Николашка был умный, но его победили». — «Какой Николашка? — думала я. — Наверное, давний ее воздыхатель».

Это был цирк: мама из дворян, но полностью закрыта, зажата, а папа из батраков — и вся душа нараспашку. В общем, красная кровь с голубой смешались, а победил папа. Я никогда об этом не вспоминала — даже когда дворяне вошли в моду, промолчала, что в моих жилах тоже благородная кровь течет. Впрочем, я отвлеклась. О чем мы сейчас говорили?

— О 37-м годе...

— Да, об этих страницах истории я не подозревала, и только во ВГИКе о них узнала, потому что за мной ухаживал будущий Машин отец Борис Андроникашвили. Грузин...

— ...сын репрессированного писателя Пильняка...

— ...и репрессированной Киры Андроникашвили. Она как жена врага народа отсидела четыре года, но потом ее вызволил Берия, большой поклонник сестры — актрисы Нато Вачнадзе (в девичестве тоже Андроникашвили). В Борисе — ослепительном, остроумном, начитанном — смешалась кровь двух самых красивых, аристократичных семей Грузии.

Ну а теперь слушайте дальше. Перед Московским фестивалем молодежи и студентов 57-го года кого-то осенила идея: всех известных, красивых и умных ребят из институтов (в том числе и нашего, кинематографического) научить работать среди иностранцев.

«МОЖЕТ, ЭТО МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ, МОЖЕТ, УМРУ СКОРО...»

— Работать в прямом смысле?

— Прямее некуда. Тук-тук-тук — вопрос ясен? Со мной тоже тайно встречались и пообещали: «Будете заниматься языком, у вас будет квартира»... Я была абсолютно советская, любила родину, красное знамя, но интуиция подсказывала: беги прочь, и немедленно! Я не понимала, что делать и кому об этом сказать, — меня же предупредили: родителям не говорить, никому ни слова. Один мальчик из наших, Дима Оганян, согласился — видно, со страху, потому что у него в 37-м всех уничтожили — и на всю жизнь стал калекой (о нем потом Габрилович снял страшный фильм «Мой друг стукач»).

Борис заметил неладное. «Что с тобой?» — спросил, и когда я призналась, рассказал мне о матери. Кира Георгиевна была женщиной необыкновенной, красоты совершенной, но ей становилось плохо, как только она слышала: «Быстрей-быстрей!». Дело в том, что в лагере они камни носили, и все время их там подгоняли. Когда мама Бориса вернулась в Грузию, органы тоже к ней подкатились, но она, несмотря на все пережитое, без разговоров указала им на дверь. «Вон!» — сказала. И ее оставили в покое.

«После «Карнавальной ночи» в драматических ролях никто меня не воспринимал. С тех пор за мной тянется шлейф счастливой оптимистки...» |

Борис научил: «Если будут звонить...» — Ну, вы понимаете. Я же была так испугана, опасалась обернуться, пошевелиться, — мне казалось, что за мной кто-то следит...

— Представляю...

— Дима, я редко бываю так откровенна... В книге своей написала об этом, но мягко, чтобы было смешно (человек тонкий всегда поймет), а на самом деле было совсем не до смеха. Я боялась звонков, боялась всего, и когда уже зашла речь о том, какое конспиративное имя мне нравится, когда уже дали номер контактного телефона, впала в ступор. «Нет! — произнесла, — вот не понимаю этого: хоть умри. Я если что-то увижу — убью, уничтожу. Как Зоя Космодемьянская (а я по снегу босиком ходила, готовилась), могу грудью закрыть... Я же такой патриот: люблю Ленина, Сталина, «Молодую гвардию», но вот это — увольте»... (Вздыхает). От этого вся моя жизнь лопнула.

Потом уже я стала многое понимать, но что ж — надо отрезать и жить дальше. Больше ко мне никогда... Нет, они подходили, но я говорила: «Извините, у меня нога сломана. Пригласите других». — «Кого?» — и я называла тех, кто с ними уже (выбивает руками дробь)... Очень противная страница моей биографии, ну а потом тот же человек, написавший гадости о Бернесе, накропал фельетон «Чечетка налево», который вышел в центральной газете.

— Что там читателям сообщили?

— Что у меня левые концерты, что я много зарабатываю — гребу деньги лопатой...

— По тем временам обвинение страшное...

— А у меня за душой не было ни копейки — чулки у пианистки брала. Боже мой, Дима, ну что такое звезда? Прежде всего материальная основа. Надо быть не только талантливым, умным, но и — главное! — материально независимым, чтобы заниматься чем хочешь, а если этого нет, то и сиди себе. Звезда не может перешивать, зашивать: «Здравствуйте, там шов за спиной не видно?», а ведь все это я прошла — признаюсь как на духу. Может, это мое последнее интервью, может, умру скоро...

— Не дай Бог!

— Да нет, я просто так говорю, но мне, кроме имени своего, терять абсолютно нечего — понимаете?

— Вот оно, счастье!

— Это демократия, не загнивающий капитализм, потому что мы еще не так состоятельны. Вот разбогатеем — загнием.

— После того, как вышла эта статья...

— ...больше со мной никто не общался. На сочинском пляже в спину бросали камни.

— ???

— Галечку! Да-да-да... И там мне нельзя было быть, и здесь... Уехала из Москвы, а у папы опять инфаркт: первый легче был, этот сложнее, но мне ничего не говорили. Эти статьи дались нам тяжело...

Ну что еще? Как-то во время съемок фильма «Девушка с гитарой» директор картины Маслов забрал меня прямо с площадки — подошел, сказал, что в обеденный перерыв за мной приедет машина. Знаете, кем раньше был министр культуры? Это сейчас с ним по-свойски общаются: «Привет!», «Здорово!», «Алле»...

— ...а тогда он казался небожителем...

— Ну что вы! Министр культуры Михайлов — бывший комсомольский вождь... После «Карнавальной ночи» всю съемочную группу он вызвал, хвалил картину, советовал тем же составом еще одну комедию снять. Я и подумала, что он опять будет хвалить. Подъезжаю к министерству — меня встречают, правда, ведут не в тот кабинет, где уже была, а в другой, с табличкой «Замминистра по радиовещанию». Министр с замом взялись за меня вдвоем, да так, что от неожиданности я онемела. И знали ведь, что дело не в клеветнической газетной статье, а в том, что я отказалась сотрудничать с органами...

— Что они говорили?

— Это странно, но из всего разговора я поняла, что во мне нет ни капли высокого патриотизма. Они распалились: да что это вы себе позволяете? Танцы, вертлявые западные штучки-дрючки. Оказывается, где-то не под ту песню подтанцевала.

— Это и было непатриотично?

— Они кричали, что не хотят, чтобы их дети на таких буржуазных образцах формировались. «Разве советская девушка с белым воротничком так может? С лица земли сотрем! Фамилии такой не будет!». Вот и стерли... Перестали снимать, забыли... Кому я об этом скажу? Вот разве что вам — через 50 лет. (Та-а-ак! Вообще-то, я очень хорошо выгляжу, и никогда мне моих лет не дашь, но говорить надо правду. Добрый вечер!).

12.10.2007, Людмила ГУРЧЕНКО, Первый национальный канал

Полный адрес материала :

http://gordon.com.ua/tv/gurchenko-part1/