(Продолжение. Начало в № 48, 49)

«ГЛУЗМАН ЧТО-ТО МНЕ ПО-АНГЛИЙСКИ КРИЧИТ, Я ЕМУ ОТВЕЧАЮ, А МЕНТ, ДУБОЛОМНЫЙ ТАКОЙ, РУСОПЯТЫЙ, НА МЕНЯ ПОСМОТРЕЛ: «ВОТ, БУКОВСКИЙ, А Я ВЕДЬ НЕ ЗНАЛ, ЧТО ТЫ ИЗ ЖИДОВ ТОЖЕ»

— Вместе с киевлянином Семеном Глузманом вы написали «Пособие по психиатрии для инакомыслящих»...

— С Семеном мы много позже в Перми, уже в политической зоне, сидели.

— И какие условия там были?

— В тех местах климат тяжелый, а лагерь был новый и поначалу довольно жесткий, режимный. Туда притащили надзорсостав и всем дали звание прапорщиков, которое тогда было внове (введено с 1 января 1972. — Д. Г.) — вот за эти погоны они и борзели. Люди умирать стали — там же и медицины не было, и мы, два соседних лагеря, организовались и объявили голодовку, потребовали медицину. Сделали все через месяц — приехала комиссия ЦК — дико перепуганная...

— Все-таки, смотрите, власти боялись...

— А потому что мы на волю это запараллелили, заранее выпулили туда, что предстоит то-то. Там наши уже знали, что делать, и в нужное время по Би-би-си, по «Свободе» стали передавать, что мы объявили тут голодовку. Конечно, это был для начальства (не только лагерного, но и повыше) шок: как же они из Перми передали?

— Как пел Высоцкий: «А потом про этот случай раструбят по Би-би-си»...

— Вот! Очень неприятно было в том смысле, что режим соблюдался довольно жестко, и хотя свирепее положенного он не был, буквы Уголовно-исполнительного кодекса придерживались, а обычно в уголовном лагере половина режимных требований выполняется спустя рукава — никто на такие вещи не смотрит. Россия...

Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА

Из книги Владимира Буковского «И возвращается ветер...».

«Станок, на который меня загнали работать в наказание за жалобы, стоял в холодном, неотапливавшемся цеху: зимой даже подойти к нему было страшно — так и веяло от него холодом, а руки, если притронуться, тут же прилипали на морозе, и оторвать их можно было уже только с кожей. Открытые, ничем не защищенные ножи вращались с бешеной скоростью прямо рядом с руками, и если доска попадалась треснутая или с сучком, правая рука сразу же соскальзывала под ножи, вдобавок нормы были искусственно завышены, и хоть целый день вкалывай — не сделаешь.

Расчет был у начальства простой: откажусь работать — начнут морить по карцерам за отказ, стану работать — за невыполнение нормы. Отпахав таким образом месяц и увидев, что выхода нет, я объявил голодовку, а поскольку начальство решило ее игнорировать, я проголодал 26 дней. Каждый день от меня требовали, чтобы я шел на работу: мы, дескать, не знаем, голодаешь ты или нет, — я, естественно, отказывался, и на 17-й день меня посадили в карцер.

Холода стояли жуткие, — был ноябрь, в карцере практически не топили, и стена камеры была покрыта льдом. Было нас в ней 11 человек — так друг друга и грели, сжавшись в кучу, и только ночью можно было слегка прийти в себя — на ночь давали деревянные щиты и телогрейки. Еле-еле умещались мы на щите, лежа на боку, а поворачивались уж все разом, по команде — хорошо еще, удавалось доставать махорку. У уголовников это дело поставлено надежно: если твой друг сидит в карцере — как хочешь, а исхитрись передать ему покурить, иногда и поесть.

Надо отдать им должное — люди они отчаянные. Карцер стоял в запретке, окутанный колючей проволокой и сигнализацией, но каждый вечер перед отбоем кто-нибудь лез из зоны, незаметно рвал проволоку, пробирался к окну и в щель между решетками передавал курево (если попадался, тут же сажали его самого, и лез следующий). Позже, выйдя из карцера, я тоже принимал участие в этих рейдах, и дело это, должен сказать, очень опасное. Стрелок с вышки может подумать, что ты пытаешься бежать из лагеря, и открыть стрельбу, а сделать все незаметно ужасно трудно: запретка освещена прожекторами, кругом всякие сигнальные провода, тоненькие, как паутина, и колючая проволока цепляется за одежду.

Иногда, правда, удавалось охранника или раздатчика пищи подкупить, и тогда было легче, а без махорки было бы совсем худо — особенно мне с такой длительной голодовкой. Как назло, организм у меня был крепкий, и я даже сознания не потерял ни разу, чтобы можно было вызвать врача.

На 26-й день кончился мой карцерный срок (давали мне восемь суток), вышел я на порог, но, видно, от свежего воздуха закружилась голова, в глазах потемнело, и я сполз по стенке на пол в коридоре.

Долго начальство спорило, что же со мной делать. Врач наотрез отказывался взять в больницу — я же не больной, а голодовщик, все равно что членовредитель, но и дежурный по лагерю офицер не хотел брать меня в зону: а вдруг сдохну? Так стояли они надо мной и спорили, а я уже вполне пришел в себя, мог бы подняться, но решил ни за что не вставать. Лежал на пороге и думал: «Пусть себе спорят — хуже уже не будет» — а что было делать, сколько еще голодать? Наконец, дежурный офицер в споре взял верх, и меня отнесли в санчасть».

Теперь к Глузману возвращаюсь... В зоне у нас был «семинар»: зеки разных этнических групп делали доклады. Украинцы про украинское национальное движение рассказывали и о борьбе за незалежнiсть, прибалты — про прибалтийское...

— Я, кстати, в книжке у вас читал, что даже сходки представителей этнических групп практиковались...

— Да, у нас совет был такой лагерный.

— Типа Совета национальностей Верховного Совета СССР?

— Абсолютно! Нужно же, чтобы какой-то порядок был в зоне, чтобы никто никого не обижал, чтобы споры решать. От разных этнических групп по одному представителю выбирали — из них совет и состоял, а еще мы такой семинар вели: там разные были доклады, и мы со Славкой прикинули, что и нам хорошо бы что-нибудь подготовить.

— С Глузманом вы имеете в виду?

— Да: по паспорту он Семен Фишелевич, а в быту его все звали Славой. «Давай сделаем, — предложил, — интересная тема. Ты как врач — с точки зрения психиатрической, а я с позиции пациента...

— ...практической»...

— Верно. Выступили мы с ним (кстати, очень успешно), а потом задумались: «Слушай, а может, запишем наш доклад и на волю пошлем? — многим это будет полезно». Сказали — и сделали. Очень по-хитрому писали: одна половина текста по-английски, другая по-русски, потому что стукачи же смотрят, чем ты там занимаешься.

— Вы уже тогда могли по-английски писать?

— Ну да, я в тюрьме язык выучил. Помню, как-то меня в карцер ведут, а Глузман что-то мне по-английски кричит. Я ему отвечаю, а мент, дуболомный такой, русопятый, на меня посмотрел: «Вот, Буковский, а я ведь не знал, что ты из жидов тоже» (смеется). Он, наверное, решил, что я говорю на идиш. Ну, я не стал его разочаровывать — пусть, ему так удобнее. В общем, мы эту книжечку, которая, как ни странно, очень хорошо пошла, выпулили, и здесь, на Западе, ее знают: она на многих языках была издана.

«ПИСАРЕВ И АЛЕКСЕЙ КОСТЕРИН РЕАБИЛИТАЦИИ КРЫМСКИХ ТАТАР ДОБИВАЛИСЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАЛИ ИХ АВТОНОМИИ, НО ЗАНИМАЛИСЬ ЭТИМ ЗАКРЫТО»

— Это правда, что именно вы ввели в диссидентское движение генерал-майора Советской Армии Петра Григоренко?

— Да, в 60-е годы — он очень долго ведь, почти всю жизнь был марксистом.

— Идеалист, видимо?

— Настоящий: «Союз борьбы за возрождение ленинизма» создал и всех своих сыновей — они офицерами были! — в него ввел (первый раз за это и сел). Я над ним подшучивал всегда: «Знаете, Петр Григорьевич, вот ровно чистоты ленинизма мне в этой жизни и не хватает — без нее как-то еще выживаем, а с ней точно уж сдохнем». Мы с ним всю жизнь про марксизм спорили, но дружески: человек он был исключительно честный...

— ...но темный...

«С Семеном Глузманом мы в Перми, в политической зоне сидели. В тех местах климат тяжелый, а лагерь был новый и поначалу довольно жесткий, режимный»

— Их поколение я судить не берусь. Он из крестьян, пацан деревенский, его на какой-то рабфак вытащили, мозги ему там промыли, и полжизни он в это верил — действительно верил: потому и сел. Он конформистом не был и, к нашему удивлению, никого из диссидентов не знал, существовал совершенно отдельно. Был, между прочим, прежде чем его посадили, профессором Академии имени Фрунзе, начальником кафедры военной кибернетики.

— Ух ты! — высшая военная академия. Да, все непросто...

— Совсем непросто, но мужик очень славный. Мы в питерском дурдоме с ним познакомились.

— Неплохое, в общем-то, для знакомства место...

— В те времена — лучшая рекомендация. Я как-то с одним интеллигентным человеком потом встретился, и он спросил: «Вы в психбольнице были?». — «Да». — «Какой диагноз?». — «У меня были два спорные, — говорю, — но, вообще, «параноидальное развитие личности». — «Это хороший диагноз, людям с таким можно верить», — ответил он.

Мы с Петром Григорьевичем договорились и потом, когда освободились, сошлись в Москве. Я действительно в диссидентские круги его ввел и, что еще смешнее, с совершенно замечательной личностью познакомил — с Сергеем Петровичем Писаревым. Тот тоже марксист был совершенно железный и тоже вечно или сидел, или его выгоняли из партии, или он восстановления добивался — другого состояния у него не было.

— Кошмар! Оболваненные какие-то люди, несчастные...

— Он был потрясающий! Слушайте, этого мужика в 38-м взяли, потому что он протестовал против ареста своего приятеля и везде писал, что тот невиновен, что его оговорили. Писарева дико пытали, сломали ему на дыбе хребет и искалеченного бросили на нары в Бутырке подыхать, а он не только выжил, но и каждый день на клочках туалетной бумаги писал жалобы — не о себе, а о своем товарище. В 39-м его вызвали вдруг с вещами в Генеральную прокуратуру, прокурор открыл досье, и Сергей Петрович увидел там подшитыми все свои клочки мелко исписанной туалетной бумаги.

— Вот система работала, да?

— Сокамерники над ним смеялись: «Ты что делаешь? Зачем туалетную бумагу, которой и так мало, переводишь? Думаешь, твою жалобу они куда-то отправят? Да выкинут в корзинку». Оказывается, ничего не выбрасывалось... «Да, мы с вашим делом разобрались, — прокурор его известил, — и невиновны вы совершенно. Это враги, вредители в НКВД пробрались. К сожалению, ваш товарищ...

— ...безвременно...

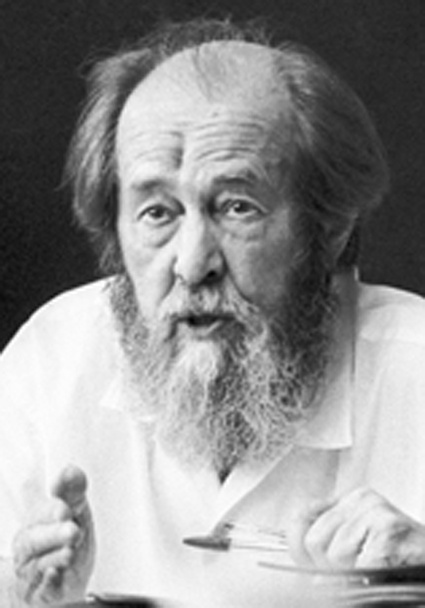

Генерал-майор Советской Армии Петр Григорьевич Григоренко, «прежде чем его посадили, был профессором академии имени Фрунзе, начальником кафедры военной кибернетики. Человек исключительно честный»

— ...скончался — он тоже был невиновен» — с таким вот напутствием Писарев вышел. В корсете до конца дней своих жил, и с этим корсетом, с этим сломанным позвоночником воевал — на фронте был офицером. Я знал человека, которого он раненым вытащил на себе с поля боя и спас, — можете себе такое представить?

— «Гвозди бы делать из этих людей!»...

— Вот-вот, но это еще не конец истории. 52-й год, гонения на врачей-вредителей, и вот как старый большевик, отлично знавший секретаря Сталина Поскребышева, Сергей Петрович лично вручил тому в кабинете в Кремле письмо для вождя, в котором утверждал, что признания профессоров-евреев фальсифицированы, а аппарат МГБ лжив сверху донизу. Иосиф Виссарионович, прочтя это, настолько обалдел, что не посадил автора, а отправил в дурдом: решил, что все, человек сбрендил. Писарев сидел на этой самой Арсенальной, но только задолго до меня, а потом нас с ним познакомили, свели, и вот его-то я с Григоренкой и соединил. У меня такая шальная была мысль: пусть марксисты с марксистами договариваются как-то...

— ...на общей платформе...

— Да, потому что я с ними могу только о чистоте ленинских идей спорить — ничего больше не получается. Я, в общем, их свел, и что же вы думаете? — из их содружества крымско-татарское движение родилось. И раньше Писарев и Алексей Костерин реабилитации крымских татар добивались, восстановления требовали их автономии, но занимались этим закрыто — к публике не обращались, считая, что нельзя такие вещи классовому врагу разглашать.

«ДЖЕМИЛЕВ — ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДАРНЫЙ»

— В этой группе и Мустафа Джемилев, ныне председатель меджлиса крымско-татарского народа, был?

— Нет, марксистом Джемилев никогда не был — он просто активист крымско-татарского движения (Мустафа вообще человек легендарный).

Ну вот, когда я Писарева свел с Григоренко, где-то полчаса посидел, их послушал, а потом тихо ушел, потому как они на высокие марксистские материи вели спор, но что Григоренко сделал? Он доказал Писареву, что обращаться в буржуазную прессу можно. Отыскал письмо Ленина, по-моему, Александровскому от какого-то 1908 года, где тот пишет, что в интересах пролетариата можно использовать буржуазную прессу.

— Слушайте, как миллионы людей одурачили...

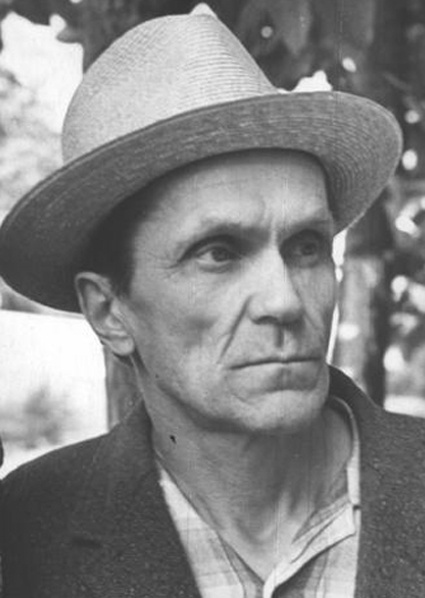

«Шаламов — глубочайший пессимист и трагический человек... Так от пережитого и не оправился»

— Обалдеть! — я никогда этого не понимал.

— «Призрак бродит по Европе»...

— Я-то родился, когда уже вроде все, зомбированию не поддавались — у нас, во всяком случае, в голове этого ни у кого не было, а то поколение...

— Что самое интересное, в воспоминаниях отсидевших людей я читал: они не только на допросы ходили...

— ...но и умирали, когда их расстреливали, с именем Сталина на устах, да.

— Верно, а те, кому удалось выйти, уверяли: «Сталин ничего не знал» — поразительно, правда?

— Я встречал таких — тогда они были еще живы.

— Вас, Владимир Константинович, судьба сводила с наиболее яркими представителями диссидентского движения, а что вы можете сказать, например, о Солженицыне? По-моему, очень противоречивая личность, о нем и очень хорошо отзываются, и очень плохо, а лично вы Александра Исаевича знали?

«Солженицын пробил стену, чего не удавалось до него никому, ведь книг про ГУЛАГ было огромное количество»

— Знал. Близкими приятелями мы не были с ним никогда, но контактировали еще в России, а потом, когда освободился, я у него в Вермонте гостил. Поехал к нему, попросил: «Давай-ка поговорим. Мне к президенту Картеру идти, а я же из тюрьмы — ничего не знаю. Ты мне хоть какую-то дай раскладку...

— ...объясни, что тут у вас происходит»...

— Он очень охотно взялся помочь, и все трое суток, что я у него жил, мы с ним проговорили. Там я ему объяснил, что уголовники больше нас не прессуют, что у политических они вообще в друзьях. Поначалу Солженицын спорить пытался, а потом произнес: «Да, времена меняются».

— Интересный был человек?

— Очень. В устной беседе его можно было переубедить, но у него какая-то странная вера была, что пришел он на эту землю...

— ...с миссией?

— Да, потому, что перенес три самых страшных вещи ХХ века: войну, ГУЛАГ, рак — и выжил. Он просто верил, что не случайно остался жив, что, вообще-то, что-то грандиозное сделать обязан.

— Наверное, так и произошло?

— В значительной степени да, хотя я неверующий — в существовании высших сил, во всяком случае, сомневаюсь.

— Солженицын внес в развенчание преступлений советского режима важнейший вклад...

— Безусловно — он пробил стену, чего не удавалось до него никому, ведь книг про ГУЛАГ было огромное количество. И поляки после войны писали, и Виктор Кравченко...

— ...и Варлам Шаламов, и Евгения Гинзбург...

«Марксистом Мустафа Джемилев никогда не был — он просто активист крымско-татарского движения»

— ...и все это на Западе умирало. Левая интеллигенция очевидного не признавала, с авторами судилась, как с Кравченко, например (публикация его книги «Я выбрал свободу» была встречена громкими нападками со стороны Советского Союза и международных коммунистических партий: французский прокоммунистический литературный еженедельник «Les Lettres francaises», к примеру, начал кампанию против автора, понося его имя и доказывая, что книга написана не им и что сам Кравченко — фашист, игравший на руку Гитлеру. Это привело к иску о клевете, причем на стороне еженедельника выступали бывшие французские министры, всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии Фредерик Жолио-Кюри, профессора Сорбонны с Почетным легионом в петличке, известные писатели, в том числе Жан-Поль Сартр, генералы и даже настоятель Кентерберийского собора, которые под присягой утверждали, что концлагерей в СССР никогда не было и нет, а адвокаты Кравченко представили оставшихся в живых советских узников совести. Процесс в результате закончился победой Кравченко. — Д. Г.).

Нет, фактом общественного сознания ГУЛАГ не был, и Солженицын эту ситуацию изменил — я сам видел, поскольку попал в 76-м в Париж, как менялась французская интеллигенция: они называли себя «детьми Солженицына».

«ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ «АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ» ДЕПРЕССИИ У ВАС НЕТ, НАОБОРОТ — ПРИЛИВ ОПТИМИЗМА: ПРОТИВОСТОЯТЬ СИСТЕМЕ ВОЗМОЖНО! — А У ШАЛАМОВА ЧЕЛОВЕКА НЕТ, ОН В ЖИВОТНОЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ»

— Бытует мнение, что Варлам Шаламов — писатель крупнее, чем Солженицын, а на ваш взгляд, кто из них лучше описал лагеря?

— Во-первых, это вопрос литературных вкусов, а во-вторых, Шаламов описывает очень специфические места и очень специфический период ГУЛАГа, который я видеть не мог. Это 38-й год на Колыме, когда, действительно, десятки тысяч людей убивали просто так, ни за что. Мне Петя Якир...

— ...сын легендарного командарма...

— ...да, рассказывал, как конвой вел колонну зеков. Вдруг кто-то из конвоиров закричал: «Что-то вас слишком много — у нас столько мест в лагере нет!», и они начали из автоматов прямо по колонне стрелять. Кто успел лечь, выжил, а те постреляли и говорят: «Та-а-ак, вставайте, пошли». Вот какие времена были страшные, понимаете, и Шаламов это описывает, а «Колымские рассказы» — одна из немногих книг, мною прочитанных, где безнадега полная. Он глубочайший пессимист и настолько трагический человек... Кстати, так от пережитого и не оправился — умер нищий, слепой, в каком-то приюте. Не мог жить...

— С ним вы знакомы были?

— Нет, Шаламова не встречал никогда, но по описаниям он прятал под матрас куски хлеба, боясь умереть с голоду, — жуткая вещь! Он очень экстримные вещи описывает — ни Солженицын, ни я в ГУЛАГе такого периода не застали. Александр Исаевич сидел в сталинские времена, когда был разгул уголовщины, и одна из самых важных тем у него — лагерные восстания.

«Архипелаг ГУЛАГ» — более оптимистическая книга: после ее прочтения депрессии у вас нет, наоборот — прилив оптимизма: противостоять системе возможно! — а у Шаламова человека нет, он в животное превращается. Помню, я встретил в его рассказе такую фразу, что в лагере друзей не приобретешь, но это противоречит моему опыту. У меня самые лучшие друзья были в тюрьме, в лагере, а в их время доходило до такого, что друг друга могли съесть — тут уже не до дружбы. Я Шаламова не оспариваю: он жил, видел, свидетелем был, просто думаю, что если лагерные условия, этот пресс зажать на несколько оборотов еще, человек в животное превращается — в основном.

— Утративших человеческий облик вы видели?

— Видел.

— Удручающее зрелище?

— Весьма неприятное — наблюдать это не хочется. Как ни странно, как правило, эти люди выглядели вполне физически крепкими: удивительная вещь — слабаки в основном духом сильны, а мускулистые эти ребята — Гераклы, да? — отсутствия пищи не переносили совершенно. Вот такой у него обмен веществ, такая конституция...

— ...что надо кушать...

— Да, и животными они становились от голода.

— В чем это проявлялось?

— Могли отнять у соседа еду, за что в тюрьме полагается нож — на сходке его бы точно убили.

— И были примеры?

— В тюрьме не было, но они, как те стукачи, до дома не доезжают, понимаете? Ну то есть люди звереют, опускаются жутко...

— ...не следят за собой?

С Дмитрием Гордоном. «В советское время процент совсем уж невинных был невысок — гораздо чаще бедолаги встречались, которым срок дали намного больше, чем они заслуживали»

— Да, становятся опущенными, помоечными, грязными, спят у параши. Все — это уже не человек — такое я тоже видел.

— На воле это были обычные люди, может, даже успешные?

— Трудно судить... Кто-то и успешный, возможно, кто-то не очень, но нормальные были и в тюрьму попали так же, как все.

— Алкоголики в лагерях кое-что для себя находили?

— При желании — безусловно.

Из книги Владимира Буковского «И возвращается ветер...».

«Пьянством русского человека удивить трудно — спокон веку на Руси было «веселие пити» и жить без того не могли, но то, что происходит сейчас, даже пьянством не назовешь — какой-то повальный алкоголизм. Водка дорожает, и нормальным стало употребление тройного одеколона, денатурата, всяких лосьонов и туалетной воды — более того, все стали знатоками химии и не только ухитряются из почти любых продуктов гнать самогонку, но, добавляя всякие реагенты, помешивая, взбалтывая или подогревая, умудряются получить спирт из тормозной жидкости, клея БФ, политуры, лаков, желудочных капель, зубного порошка и т. п. Рассказывали мне даже, что солдаты на Дальнем Востоке придумали способ пьянеть от сапожного гуталина: мажут его на хлеб и ставят на солнце — когда хлеб пропитается, гуталин счищают, а хлеб едят (что уж за жидкость вытягивается таким образом из гуталина, понять трудно — известно лишь, что, поев этого хлеба, пьянеют).

Алкоголизм распространяется в геометрической прогрессии, и государство справедливо в нем видит угрозу: экономический ущерб от него огромен. Для алкоголиков построены тысячи резерваций, где режим почти равен лагерному — принудительный труд, наказание голодом и прочие атрибуты «воспитания» да плюс принудительное лечение. Естественно, в этих «профилакториях» любыми средствами добывается спиртное — и подкупом охраны, и «химией»: в сущности, разве что из кирпича выгнать самогонку нельзя, но все это по сравнению с лагерным пьянством бледнеет. Две тысячи человеческих душ, зажатых колючей проволокой на клочке земли в пол квадратных километра, жаждут забалдеть. Конечно, лак, политура, краска крадутся со складов неудержимо, но это роскошь — пьют ацетон (болеют потом, но пьют) и неразбавленную краску, глотают любые таблетки.

— Нам что водка, что пулемет — лишь бы с ног валило!

Один чудак умудрился выпить жидкость от мозолей — язык и гортань у него от этого облезли, он сдирал с них кожу целыми кусками, но был счастлив.

Кто курит «дурь» или колет изредка добываемые через охрану наркотики, по лагерным понятиям даже наркоманом не считается: наркоман — кто уже не может без иглы жить. За неимением настоящих наркотиков выжигают какие-то желудочные капли — жуткое черное вещество — и полученную жидкость колют в вены, и это еще счастливчики. С отчаяния колют просто воду или даже воздух — никогда не поверил бы, если бы не видел своими глазами, что человек, вогнавший кубик воздуха в вену, останется жив.

Самое любопытное, что с лагерной точки зрения все это отнюдь не предосудительно — напротив, колоть и глотать всю эту дрянь считается молодечеством, особым шиком. Бывало, и умирал кто-нибудь от такого шика, и тогда о нем уважительно говорили: «Умер на игле», но самым распространенным возбуждающим средством в лагере является, безусловно, чифирь. Нелегальная торговля чаем приобрела в лагерях фантастические размеры и составляла существенную долю доходов надзирателей. Обычная цена — рубль за пачку (государственная цена — 38 копеек): 10 пачек — 10 рублей, 6.20 чистого дохода за один пронос (иногда и больше, в зависимости от ситуации). Во Владимирской тюрьме цена была 3 рубля за пачку — 26 рублей 20 копеек прибыли за раз: какой надзиратель устоит?

Власти отчаянно боролись с торговлей чаем лет 30: пойманных на этом надзирателей выгоняли с работы, штрафовали, пытались судить, а заключенных сажали в карцеры, в ПКТ, переводили в тюрьмы — все напрасно. Те же конвойные солдаты с собаками и автоматами, которые так торжественно колонну зеков ведут, посадив их в воронок, вагон или камеру, спрашивают первым делом:

— Чай нужен?

И начинается торговля: за деньги, хорошую одежду и прочие услуги.

Украсть ли инструмент, сделать ли по заказу хорошую мебель начальнику — чай, водка, наркотики. Хороший начальник лагеря, «хозяин», знает: если нужно ему перевыполнить план, срочно отремонтировать сломанное оборудование — словом, какое-то героическое от зеков усилие, — никакие принуждение, расправы и карцеры не помогут: есть только одно средство — чай, а где торговля — там особые отношения, зависимость, шантаж, ведь если попадутся, зеку — карцер, а надзирателю — тюрьма. Принес чаю — значит, и письмо отправит, а по письму родня зека денег на нужный адрес пришлет: половина — надзирателю, половина — зеку, и идет эта карусель в масштабах всей страны.

Зеки варят чай в тайге на лесоповале — на костерочке, в бараке — на самодельном кипятильнике, воткнув его в провода, а то и просто на патроне от лампочки, засунув его в банку с водой. Надзиратели чифирят солидно у себя, в тепло натопленной надзорной комнате, и чай тот же. Сами принесли зекам, сами же во время обыска и отняли — «не положено», да и вообще-то разницы между уголовными и надзирателями нет. Только что форма, а переодень их — и не отличишь: жаргон тот же, манеры, понятия, психология — все то же: это один уголовный мир, все связано неразрывной цепью.

— Старшой, пусти на минутку вон к тем фуцманам, — просит конвойного в вагонзаке какой-нибудь урка, — из крытки иду, совсем отощал, а у них там кешера богатые.

И тот пускает урку пограбить новичков в соседний отсек — знает, что и ему перепадет часть добычи.

У нас в лагере на мебельной фабрике существовало целое подпольное производство: четверо заключенных, работавших на разных станках, тайком всякие дефицитные поделки изготавливали — точили шахматы, палки для штор и т. п., а два надзирателя все это выносили и продавали на черном рынке. Зекам — чай, водка, еда, надзирателям — деньги...

Не только надзиратели, но и вольнонаемные — мастера на фабрике, медсестры, учителя лагерной школы — в этих торговых операциях заняты».

«ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАРЕНЬ УКРАЛ ТРИ ВЕДРА ЖМЫХА, ЗА ЧТО СУДЬЯ, ПОСМЕИВАЯСЬ, ТРИ ГОДА ЕМУ ВПАЯЛ. «ПО ГОДУ ЗА КАЖДОЕ ВЕДРО», — СКАЗАЛ»

— Среди встреченных вами в заключении какой примерно процент совершенно невинные составляли?

— В советское время процент совсем уж невинных был не настолько высок — гораздо чаще бедолаги встречались, которым срок дали намного больше, чем они заслуживали: вот это случалось нередко.

— Неадекватно наказанные?

— Абсолютно, но были и невиновные. Я же, как положено политическому, в уголовном лагере подпольным был адвокатом: писал всем кассационные, надзорные жалобы — сотни их сочинил. Зеки приносили мне свои приговоры, — это не легенды, а факт! — и я знаю, что больше всего было неадекватных наказаний. Ну, скажем, деревенский парень украл три ведра жмыха в колхозе, за что судья, посмеиваясь, три года ему впаял: «По году за каждое ведро», — сказал. Ну, слушайте, это же какие-то истории из романов Виктора Гюго, и таких было сколько угодно.

Из книги Владимира Буковского «И возвращается ветер...».

«Лагерная школа — явление довольно забавное. По советским законам среднее образование обязательно, и те из заключенных, кто его не имеет, независимо от возраста принуждаются к ученью в свободное от работы время (средства принуждения обычные — карцер, лишение посылки или свидания). Конечно, обучение в такой школе, скорее, условность, исполнение повинности, чем приобретение знаний: особенно для людей пожилых, которые, устав от работы, на занятиях просто дремлют.

Молодые ребята ходят в школу развлечься и поглядеть на учителей — в основном женщин. Онанируют прямо на уроке, сидя за партой, практически на глазах у учительницы. Других женщин в лагере не увидишь, и каждый мечтает завести роман с учительницами, чаще всего — женами офицеров. До сожительства, по лагерным условиям, дойти не может, зато счастливчики получают сразу все удовольствия: любвеобильные офицерские жены и чая принесут тайком, и водки, и письмо всегда отправят. Им тоже в тесном офицерском поселке, расположенном обычно рядом с лагерем, вдали от больших населенных пунктов, скучно. Развлечений никаких, даже кино нет, все один и тот же круг знакомых — сослуживцев мужа, к которым и в гости-то идти неохота: надоели друг другу до смерти. Одна надежда — завести роман в лагере, с зеком помоложе. Разумеется, избраннику весь лагерь завидует, и он ходит гоголем — первый парень на деревне, а мужья, не скрываясь, ревнуют, жестоко преследуют «соперников», гноят их по карцерам и даже физической расправой не брезгуют.

Наш капитан Сазонов — типичный замполит: тупой, обрюзгший, с красной бычьей шеей и глазами навыкате, — ревнив был особенно. Считал, наверное, что жена замполита — все равно что жена Цезаря и должна быть вне подозрений, поэтому каждый день сам провожал ее из школы и в школу, заглядывал в класс по нескольку раз за урок, а в перерывах между занятиями важно прогуливался по коридору. Она — молоденькая, хрупкая, изящная, совсем ему не пара, и странно было видеть их шествующими под руку через весь лагерь — казалось, он чувствовал своей спиной похотливые взгляды двух тысяч изголодавшихся зеков и злобно посматривал по сторонам. Буквально все лагерное население высыпало из бараков поглядеть на нее, отпустить им вслед, сплюнув, сальную шуточку, а как запретишь им глядеть? В карцер лагерь весь не загонишь, хоть ты и замполит.

Разумеется, жена Сазонова была предметом всеобщего вожделения. В ее класс записалось 60 учеников, самые молодые и отчаянные: не хватало помещений, прекратили прием, и даже драки между претендентами случались. Один молодой парень достал на фабрике дрель, залез под пол школы и, просверлив в полу класса дырку, наслаждался открывшимся видом, другой придумал класть зеркальце на носок ботинка и выдвигал ногу в проход, когда она ходила по классу. Она знала, конечно, какое возбуждение вызывает у лагеря, стеснялась, поминутно краснела, однако никого особо не выделяла. Приз оставался не завоеванным, пока на сцене не появился молодой, румяный, дерзкий вор по кличке Фома. Весь лагерь, затаив дыхание, следил за их романом, сотни добровольцев наблюдали за передвижениями Сазонова и сообщали влюбленным о приближении опасности, все ждали — что будет?

Нашлись, естественно, «доброжелатели», сообщили об этом Сазонову, он вызвал Фому к себе в кабинет, долго молча глядел на него своими белесыми глазами, но в карцер, как все ожидали, не посадил, а сказал только:

— Чтобы духу твоего в школе больше не было!

И стал с тех пор еще внимательнее следить за женой.

— Фома! — кричали каждый раз зеки, как видели их идущими под руку. — Твою невесту уводят!

— Да ладно... — криво усмехался Фома.

У Сазонова же шея наливалась кровью, раздувалась, словно клобук у кобры.

Наконец, их Сазонов застукал — в перерыве между занятиями они мирно беседовали, сидя рядышком над раскрытым учебником математики: как уж его проглядели добровольные стражи — не знаю.

— Сгною! Приморю! Три месяца ПКТ!

Все три месяца по вечерам приходил Сазонов в ПКТ посмотреть на своего обидчика — отпирал первую дверь, оставляя закрытой вторую, решетчатую, и глядел в полумрак камеры.

— Смотри, Фома, сгною. Живым не выйдешь.

— Все равно я твою Аду вы...у — освобожусь и вы...у, — бодро отвечал Фома, хотя вид у него был уже не такой молодецкий. Исчез румянец, пожелтело, осунулось лицо, и только голос звучал дерзко. Тем только и жив был, что ночью пробирались дружки под окно и передавали ему немного поесть.

Спасся он тем, что сроку оставалось мало — освободился, и долго еще жили легенды о дерзком Фоме: лагерная молва утверждала, что жену Сазонова он таки вы...л. Даже очевидцы находились, а так, кроме учительниц, в лагере больше женщин не было. Процветал гомосексуализм, и пассивные гомосексуалисты имели женские прозвища — Машка, Любка, Катька. Уголовная традиция в этом смысле на удивление нелогична: быть активным гомосексуалистом — молодечество, пассивным — позор. Рядом с ними не полагалось есть за столом, и они обычно садились в столовой, в углу, отдельно, да и посуда у них была специальная, чтобы, не дай Бог, не перепутать, — сбоку на краю миски пробита дырочка, и даже брать у них из рук ничего не полагалось.

Большая часть этих отверженных становилась ими отнюдь не добровольно — чаще всего, проигравшись в карты, они вынуждены были расплачиваться натурой, а уж потом любой, кому не лень, принуждал их к совокуплению: лагерный закон их не охраняет. Сколько хороших ребят так-то вот искалечили, сосчитать трудно — в зоне их было процентов 10.

Да что там гомосексуалисты! — забрела однажды в лагерь коза. Как уж она через вахту прошла — неизвестно, должно быть, за въезжавшим грузовиком, но затащили ее зеки куда-то в подвал на фабрике и коллективно использовали, а потом надели на рог пайку хлеба в качестве платы и к воротам выгнали. Хозяева козы — здоровый красномордый мужик, сам бывший зек, поселившийся после освобождения рядом с лагерем, и его жена — увидели свою кормилицу в таком непристойном виде, когда солдаты выпустили ее за ворота. Хохот, мат, крики, зеки повылезали на крыши цехов, охранники с вахты высыпали...

— Иван! — кричит мужику жена сквозь слезы. — Зарежь козу — видишь, зеки над ней насмеялись.

— Молчи, дура! — отвечает Иван. — Ишь чего придумала — резать. Я тебя 10 лет е... и не режу».

— Не могу об Андрее Дмитриевиче Сахарове вас не спросить — вы с ним общались?

— Да, в 70-м и начале 71-го — между двумя отсидками, и больше никогда в жизни его не встречал. С Люсей, конечно, знаком был и до того, и потом виделись часто.

— Боннэр действительно решающее влияние на него имела?

— Нет, влиять она могла только в вопросе, какую шапку надеть, и напомнить: «Пальто не забудь» — это да! Андрей Дмитриевич был исключительно упрямым, и если вопрос принципиальный, с ним безнадежно было даже говорить — убеждению не поддавался.

Киев — Кембридж — Киев

(Продолжение в следующем номере)