(Продолжение. Начало в Части I )

«НА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ Я ОЗЛОБИЛСЯ, И ЭТО НОРМАЛЬНО»

— Чьи произведения сейчас вы читаете?

— Гоголя, Чехова, Пушкина...

— Хорошее у вас чтиво, завидую!

— (Смеется). Сейчас уже меньше, а раньше огромное количество рукописей получал — ими просто заваливали, и я, будучи добросовестным, предупреждал: «Первые 10-15 страниц прочту, а дальше, если не понравится, извините...». Ну и так вот читал, иногда до конца, а потом подумал: а чего, собственно, так мучаюсь? Одну ерунду перелопачиваю, денег мне за это не платят, возьму-ка лучше что-то...

— ...временем проверенное...

— ...от чего, точно знаю, наслаждение получу (смеется). И получаю...

— Кто, на ваш взгляд, писатель на все времена?

— Ну, Гоголь.

— Первый?

— Для меня — да, а может, Толстой... Для многих Достоевский, но я его на первое место не поставлю: я его не очень люблю.

— По-человечески, да?

— И по-человечески, и не только — я когда-то «Братьев Карамазовых» осилил, но с трудом: много...

— У вас такой блестящий старт был: песня «Я верю, друзья, караваны ракет...», как сейчас сказали бы, во все хит-парады вошла, Хрущев с трибуны Мавзолея ее пел, вы членом Союза писателей сразу стали, у вас деньги появились, вы в «Новом мире» публиковались... Чего же не хватало вам для того, чтобы образцовым советским писателем быть?

— Ну, во-первых, характера... (Смеется). Нет, дело в том, что отец у меня сидел, — ребенком я, разумеется, не знал, что с ним, но позже, когда узнал, это большой травмой для меня стало...

— ...и на советскую родину вы озлобились?

— Конечно, и это нормально. Кстати, многие люди, которые меня защищали, говорили: «Ну, ты молодец — несмотря ни на что, не озлобился», а я отвечал: «Почему? Разве я мог не озлобиться?». Нет, добродушным по отношению к советской власти я не был, но опять-таки это не только из-за моего личного — случай с отцом ведь не единичный. Если бы он один был, я бы, наверное, так сильно обижаться не стал, но когда все открылось... Кстати, не только из сочинений Солженицына — от многих, кого перед этим читал. Рассказы об этом слышал, кое-что собственными глазами видел — хоть и мальчишкой был, но тоже о чем-то думал: не очень глуп, наверное, был.

Например, в Запорожье, где я жил, за бывшими советскими военнопленными наблюдал, которые у немцев в плену находились, — они «репатриированные» назывались. Их сотни были, они в лагерях жили, и с одним из них я подружился. Он ко мне сам подошел — я из Вологды приехал, ему понравилось, что не «гэкаю», чистую русскую речь услышал, и он предложил: «Закурить хочешь?», а я еще не курил и ответил: «Хочу». Папиросы тогда рубль пять за пачку — значит, 20 копеек штука — стоили, он папиросой меня угостил, а потом в барак к себе пригласил — я увидел, как эти люди жили. Затем он мне стакан водки налил — я первый раз в жизни выпил...

«ВПЕРВЫЕ СТАКАН ВОДКИ В 13 ЛЕТ ВЫПИЛ — ПЬЯНЫЙ СТАЛ, НО НИЧЕГО СТРАШНОГО»

— День у вас, судя по всему, насыщенный получился: курение, алкоголь...

— ...да-да (смеется), причем мне же 13 лет было.

— И вы стакан водки осилили?

— Ну да.

— Что с вами потом было?

— Пьяный стал, но ничего страшного (смеется), а этот человек просто меня полюбил — не знаю, за что. Потом ко мне приходил...

В 1971-м на издание книг Виктора Некрасова был наложен негласный запрет, его произведения стали изыматься из библиотек. Некрасов написал тогдашнему генсеку Брежневу письмо — «Я стал неугоден. Кому — не знаю. Но терпеть больше оскорблений не могу» — и, не дождавшись ответа, подал с женой Галиной Базий документы на выезд из СССР. Андрей Сахаров, Юрий Карякин, Владимир Войнович, Владимир Корнилов и другие во время проводов Виктора Платоновича (второй справа), Москва, март 1974 года

— ...и спаивать вас продолжал?

— Нет, уже мы не пили — только для знакомства. Он мне рассказывал, что родом из-под Ленинграда, в плену находился, а теперь вот сюда попал, так что впечатления кое-какие я получил, а потом, когда в деревне — в колхозе, а затем в совхозе (это совхоз МВД был) — работал, там тоже заключенные встречались...

— ...рабы...

— ...да, хотя примерно в одинаковом положении мы находились. Я, мальчишка, окучкой занимался — распашником мы картошку и капусту окучивали, то есть я на лошади сидел, а за мной расконвоированный неохраняемый заключенный шел, и он тоже о себе рассказывал. Затем я на стройке работал — там тоже заключенные...

— ...страна сплошных зеков...

— ...именно! Вы в Запорожье бывали?

— Конечно...

— Там Шестой поселок есть, так вот, все дома от него в сторону старой части города заключенными были построены. Все эти стройки двойными заборами были огорожены — дощатыми, потом с колючей проволокой и просто колючей проволокой...

— И все равно: такой старт, слушайте! Если бы мою песню первый секретарь ЦК КПСС с трибуны Мавзолея пел, я бы, наверное, большим человеком себя почувствовал...

— Ну, мне, в общем-то, тоже понравилось (смеется). Не скажу, что гордился, — я это несколько иронично воспринимал, но понимал, что хорошо.

...Когда в 65-м Синявского и Даниэля арестовали, у меня разговоры на тему отсидки с моим отцом начались. Я спрашивал: «Почему же вы все-таки не сопротивлялись? Как это возможно — такой террор в стране допустить...

— ...миллионы людей расстреляны были, сосланы...

— ...и общество терпело?!». В общем, я для себя решил: если снова такое произойдет, права молчать я не имею, и вот когда Синявского и Даниэля посадили, коллективное письмо об их освобождении подписал. Участие мое малым было, правда, я автором идеи этого письма являлся — анонимным. Рассказать или нет?

«МИХАЛКОВ МОЮ ЗАПИСКУ О СИНЯВСКОМ И ДАНИЭЛЕ ПРОЧЕЛ И ВОЗМУТИЛСЯ: «КАКИЕ ПОРУКИ?! СЛАВА БОГУ, У НАС КГБ ЕСТЬ, КОТОРЫЙ НАС ОТ ТАКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ЗАЩИЩАЕТ!»

— Да, конечно!

— Судили их в 66-м, и, поскольку большой шум поднялся, к нам судья пришел, который их дело вел, — ни больше, ни меньше председатель Верховного суда РСФСР Смирнов. Стал нам рассказывать, какой это справедливый был суд, что, мол, не за их произведения, какую-то демагогию развел, а перед этим я поэта Юрия Левитанского встретил и он сказал: «Ну, это такой образованный человек — головы он нам сейчас задурит». Я ответил: «Не может быть — ложь, как ее ни припудривай, всегда видна, ничего внятного он сказать не сможет». Так и было, хотя судья понравиться очень старался. Помню, он меня удивил — слово «феномен» с ударением на «о» произнес. Я был уверен, что наоборот, но в словарь посмотрел и понял, что он таки прав.

— Злой вы!

— Почему? — я за него порадовался, хотя сначала мне показалось, что это как «кило́метр»...

— ...или «ква́ртал».

— ...да, типичная ошибка, а оказывается, ошибался я, хотя «феноме́н» тоже допустим уже. Еще он рассказал, что по утрам газету The Morning Star читает — значит, английским владеет, словом, демонстрировал всячески, какой он интеллигентный, и доказывал, что эти преступники свое наказание — семь и пять лет — заслужили, а вел это заседание старик Михалков Сергей Владимирович, и в президиум записку я передал.

Долго думал, как лучше поступить: уже большой скандал к тому времени разразился, и ясно было, что просто так советская власть их не отпустит, но, может, какую-то возможность даст...

— ...наказание условно отбыть?

— Нет, я предложил: «А нельзя ли этих людей на поруки взять?». Такой ведь закон приняли, и я думал...

— ...что власти подсказываете...

— ...да, что она сейчас сориентируется: мол, да, мы их преступниками считаем, но раз общественность перевоспитать хочет, пускай попробует. Михалков записку прочел и возмутился: «Какие поруки? Какие поруки?! Слава Богу, у нас КГБ есть, который нас от таких писателей защищает!».

Потом Вика Швейцер ко мне подошла, которая в Союзе писателей работала, — сестра знаменитого...

— ...режиссера...

— ...да, и воскликнула: «Слушай, по-моему, взять на поруки — идея хорошая». Я согласился: «Мне тоже кажется, что неплохая», и через некоторое время это письмо появилось — многие подписали, и я в их числе. Сам я его не сочинял, даже не знаю, кто его писал, но с этого началось: я понял, что не подписать такое воззвание не могу. Потом тех, кто Синявского и Даниэля защищал, сажать стали, и я понял, что мне вообще стыдно жить будет, если ни слова по этому поводу не скажу. Дальше меня наказывать начали, и я злился еще больше, затем ситуация гораздо серьезнее стала...

— ...гайки совсем закрутили...

— ...ну да, мне уже всякими карами, включая убийство, угрожали... Меня спрашивали: «У тебя что, инстинкта самосохранения нет?». Я говорил: «Есть, но еще и инстинкт самосохранения личности имеется», потому что выйти из этого положения я мог, только если бы на колени упал, перед ними на брюхе полз и просил простить, и то сжалились бы вряд ли.

— Да, такая карьера перед вами открывалась — не клюнули...

— Ну, это же что-то в себе задавить надо было.

— И в хоре петь...

— (Кивает).

— А вы быть солистом хотели?

— Ну, хотел, да.

«МОГ БЫ В КАБИНЕТАХ НАЧАЛЬНИКОВ ПОД ДУРАКА КОСИТЬ, И ЖИТЬ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ»

— Сегодня, зная, сколько вынести вам пришлось, как ваша жизнь искорежена была, понимая, что чуть в могилу вас не свели, ни о чем не жалеете? Если бы возможность ход событий изменить у вас появилась, вы бы ею воспользовались?

— Вы знаете, в целом нет, хотя меня же в какие-то кабинеты начальников вызывали, где можно было под дурака косить, и жить было бы легче, это прошло бы, потому что многие думали: «А, это автор Чонкина? Ну, он и сам Чонкин...

С Виктором Некрасовым и Наумом Коржавиным в США, 1981 год

— ...сам дурак...

— ...простак такой». Роль эту можно было играть, и, кстати, относились к таким снисходительно...

— ...что, дескать, с дурака возьмешь?..

— ...а я резать правду-матку начал, и хотя в закрытом помещении никто этого, кроме начальника, не слышал, этот начальник уже против меня настраивался. Вот, например, однажды меня к себе Николай Трофимович Сизов пригласил...

— ...ну конечно, генеральный директор «Мосфильма»...

— Ну, и у него и до «Мосфильма» достаточно яркая карьера была...

— Генералом МВД вроде был...

— Не знаю, генералом ли, но начальником точно, а потом на радио служил, и я даже чем-то ему обязан — он меня туда на работу младшим редактором принял. Там песню о космонавтах я написал, и когда уволиться хотел, Сизов меня не отпускал. Он и заместителем председателя Моссовета был — по милиции и одновременно по культуре...

— ...партия на разные ответственные участки бросала...

— ...да, и некоторые (улыбается) совмещать приходилось. Кстати, он очень большую услугу мне оказал: я в коммунальной квартире тогда жил, и Сизов куда-то звонил, хлопотал, мне из Мосгоркома партии позвонили, хотя партийным я не был. Сказали: «Мы знаем, что жилищные условия у вас тяжелые...» — короче, вскоре квартиру дали.

Ну а когда какие-то другие поступки я совершал, Сизов позвонил и в Моссовет прийти попросил. Я пришел, и мы с ним долго сидели, его сигареты «Кент», которые я тогда впервые увидел, курили. Он говорил: «Ну что ж ты? Другие меня не интересуют, но когда я услышал, что Володька Войнович...». Я возражал: «Как же я мог не протестовать? Это же советской власти во вред! Ну, Синявского и Даниэля посадили — что с этого вы имеете? Ничего, кроме неприятностей, — вон уже западные коммунисты волнуются...». Все это я ему высказал, и вскоре до меня дошло, что какую-то записку он написал, дескать, Войнович — непримиримый враг советской власти, с ним разговаривать бесполезно. Я просто потрясен был, что так вышло, но с ним-то я еще говорил...

— ...доверительно...

— ...мягко, а с другими — очень резко, и они мне потом мстили. Этого можно было избежать, но все равно судьба примерно такая же была бы.

Из книги Владимира Войновича «Автопортрет. Роман моей жизни».

«4 февраля 78-го года (редкий случай, когда у меня оказалась записанной дата).

Опять начинаю с привычной фразы: звонок в дверь. Я открыл, на пороге наш участковый — пожилой, седоватый, скромного вида, характера и звания капитан Иван Сергеевич Стрельников. Здороваясь, снял шапку. Говорит вежливо, даже робко:

— Владимир Николаевич, можно войти?

— А в чем дело, Иван Сергеевич?

— Я извиняюсь... ну это, ну...

Я пригласил его к себе в кабинет. Предложил сесть на диван.

— Да нет, да что вы, да я постою.

Я проявил настойчивость, он сел, ерзает, мнет на колене шапку, косноязычит:

— А я к вам, извиняюсь, Владимир Николаевич, вот что... меня, извиняюсь, начальник послал... я к вам со всем уважением, но начальник, извиняюсь, интересуется: вы где-нибудь работаете?

В подоплеке вопроса мне сомневаться не приходится. КГБ пробовал со мной разделаться так и эдак — то отравили, то телефон отключили, а теперь мозги напрягают, как бы дело о тунеядстве состряпать. Пора занимать оборону, а в обороне у меня главное оружие — ирония.

— Да, работаю, — сказал я.

— Да? — Иван Сергеевич выразил удивление. — А где же, извиняюсь, работаете?

— А вот здесь работаю, Иван Сергеевич, в этой комнате и за этим столом.

Он притворяется дураком, деревенским валенком, наивным таким человеком.

— И кем же вы, извиняюсь, работаете?

— А писателем, Иван Сергеевич, работаю, писателем.

— Ага, — кивает он головой, — ага. Но вас, Владимир Николаевич, я слышал, исключили, извиняюсь, из Союза писателей.

— Да-да да, — говорю, — Иван Сергеевич. Толстого исключили из церкви, меня из Союза писателей, но из Союза меня исключили, а из писателей меня исключить невозможно, понимаете?

— Не понимаю.

— Ну как бы мне вам объяснить? Вот если, допустим, вас из милиции уволить, вы перестанете быть милиционером, а писатель, исключенный из Союза писателей, если был писателем, то и остается писателем. Меня исключили, а я дальше пишу книги, их на разных языках печатают, значит, меня во всем мире писателем признают. И вообще эти книги, как вы думаете, можно написать хоть одну, не работая?

— Владимир Николаевич, — он приложил руку к сердцу, — вы меня поймите, я простой человек...

— Да, Иван Сергеевич, не надо, извините, придуриваться. Простой вы или не простой, а понимаете, наверное, что книгу, не работая, не напишешь.

— Это я понимаю. — Это он понимает, но еще один вопрос приходит в его простую голову. — А вот, Владимир Николаевич, мне лично интересно, деньги вам за вашу работу платят?

— А как же, Иван Сергеевич, лично вам могу сказать, что, конечно же, платят. А на что бы я жил, если бы не платили?

— Платят? — обрадовался он за меня. — А как вы их, если не секрет, получаете?

— Ах, Иван Сергеевич, это тоже вы по простоте меня спрашиваете? Ну, конечно, это вообще не секрет. Но для вас секрет. И для тех людей, которые вас послали...

— Да что вы, Владимир Николаевич! Я ведь тех людей, которых вы имеете в виду, даже не знаю. Они ко мне не обращаются. Они начальнику звонят, а начальник мне говорит: «А ты сходи!» — вот я и иду.

— Ну если вы слушаете тех, кто вам говорит, куда вам надо идти, послушайте меня и идите обратно.

Послушался, ушел, но на следующий день опять явился и мнет на пороге шапку.

Спрашиваю:

— Что вам еще надо?

— Владимир Николаевич, ну вот то, о чем мы вчера говорили.

Иронический тон я сменил на патетику.

— Иван Сергеевич, а вам не стыдно ко мне ходить? Вам не стыдно обвинять в паразитизме писателя, книги которого изданы тиражом в сотни тысяч экземпляров и переведены на три с лишним десятка языков? Если эти книги для вас ничего не значат, так, может, вы примете во внимание, что я написал песни, которые пели вы, ваши дети и почти все поголовно население Советского Союза? Если, по-вашему, и этот мой труд ничего не стоит, так, может, вас убедит в том, что я не паразит, хотя бы тот факт, что я с 11 лет работал в колхозе, на заводе, на стройке, четыре года служил солдатом в Советской Армии? Или вам и этого недостаточно?

Он, конечно, смущен.

— Владимир Николаевич, я лично к вам с большим уважением, но что я могу сделать? — меня же послали. Ну, напишите какое-нибудь объяснение.

— Хорошо, — соглашаюсь я. — Напишу.

Придвинул к себе машинку и настучал следующее:

«Начальнику 12-го отделения милиции

от Войновича В. Н.

ОБЪЯСНЕНИЕ

В ответ на запрос участкового уполномоченного объясняю, что мои книги издаются на многих языках во многих странах мира, и, как всякий известный писатель, я зарабатываю достаточно, чтобы содержать себя и свою семью. Данное объяснение считаю исчерпывающим...».

Подписал эту бумагу с указанием уже полученных титулов: член-корреспондент Баварской академии изящных искусств, член Международного ПЕНклуба, почетный член Американского общества Марка Твена.

Мне показалось, что Иван Сергеевич удивился. Он, наверное, не ожидал, что у меня есть какие-то официальные звания, мало совместимые с образом тунеядца.

Он ушел и примерно год меня не беспокоил. При случайных встречах почтительно здоровался, но я слышал, что лифтершам внушал мысль, что я очень опасный и коварный враг, за мной надо следить в оба и о своих наблюдениях регулярно ему докладывать».

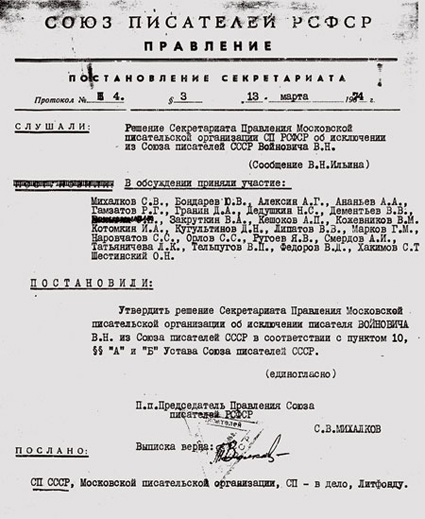

Постановление об исключении Владимира Войновича из Союза писателей СССР было принято единогласно

— Вы, мне кажется, бескомпромиссный такой и упрямый, да?

— Нет, почему? — наоборот, считаю, что жить без компромиссов нельзя.

— Тяжело, во всяком случае...

— Да, но есть компромисс, а есть конформизм — это разные вещи.

— Страшно вам никогда не было?

— Было, почему нет?

«КОГДА МЕНЯ ОТРАВИЛИ, Я ВОЗМУТИЛСЯ: «АХ ТАК?! НУ, РАЗ МОЯ ЖИЗНЬ ЗАКОНЧЕНА, ТЕПЕРЬ ВЫ СО МНОЙ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТЕ — МОЖЕТЕ ПРОБОВАТЬ», И ОНИ ПРОБОВАЛИ...»

— Вы понимали, что все очень плохо может закончиться?

— Конечно.

— И?

— Это война была все-таки, и на войне, когда человек слышит, как пули свистят, ему, наверное, страшно. Тем более когда где-то рядом бомба рвется, а потом привыкаешь, и в тебе ненависть к врагу появляется, которая бесстрашным тебя делает. Когда кагэбисты меня отравили, я возмутился: «Ах так?! Ну, раз моя жизнь закончена, теперь вы со мной вообще ничего не сделаете — можете пробовать», и они пробовали, а я им показывал...

— ...где раки зимуют...

— Нет, что моя жизнь для меня — копейка, хотя они такие вещи со мной вытворяли... Я тогда на деньги, которые на Западе заработал, машину купил, и мне говорили: «Что ты делаешь? — тебе же аварию устроят!». Я отвечал: «Мало ли что, кроме аварии, может быть?».

— Машина какая была?

— «Жигули».

— На западные деньги автомобиль взяли советский...

— (Смеется). Ну, иномарку здесь приобрести нельзя было — тогда на такой только Высоцкий ездил.

— И Карпов — трехкратный чемпион мира по шахматам...

— Ну да, и вот кто-то постоянно за мной ездил, и когда из машины я выходил, они объезжали меня и легонько полу пальто цепляли — очень хороший водитель, очевидно, у них был. Пробовали меня так... Ой, так сказал, что слово «полупальто» получилось (смеется) — надо объяснить: полу целого пальто, и вот однажды я увидел, что они это снова проделать собираются, и сам на середину дороги выскочил. Водитель думал, что на тротуар перебегу, а я раз — и перед ним возник: ну, у него, видимо, приказа меня давить не было, и он сам испугался. Я показал ему, что жизнь моя ценности для меня не представляет, а ему выговор получать не хотелось, понимаете?

С Сергеем Довлатовым в США, 80-е. «Писатель, если можно о нем как о писателе серьезно говорить, человек думающий...»

— Они думали, очевидно: точно сумасшедший...

— Ну, наверное.

Из книги Владимира Войновича «Автопортрет. Роман моей жизни».

«Когда-то Ира сказала: «Имей в виду, если что, я за границу не поеду». Я ответил: «Ну, не поедем», и семь лет мы жили под постоянным давлением, а теперь, после высылки Сахарова, Ира вдруг сказала:

— Ну, все, теперь мы, если даже и захотим, никуда уехать не сможем.

— А ты можешь захотеть?

— Теперь, пожалуй, да.

— Я думаю, что шанс еще есть, — сказал я.

И стал дома громко говорить, что готов уехать. И тут же последовал отклик...

Открыв дверь, я увидел на лестничной площадке двух незнакомых мужчин: один повыше и постарше, в сером пальто и в шапке из барсука, другой пониже, помоложе, в пальто темном, бесформенном, вытертом, и в шапке из зверя дешевого, облезшего, должно быть, еще при жизни.

— Владимир Николаевич? — удостоверился старший. — Мы агитаторы, интересуемся, почему вы не идете голосовать?

— Не иду голосовать, потому что не хочу.

— А почему не хотите?

— Просто не хочу.

— Но это не ответ. У вас есть какие-то серьезные причины?

— Слушайте, — стал я сердиться, — какая вам разница, какие у меня причины, серьезные или несерьезные? Вас послали ко мне, пойдите и скажите, что он не идет, и все, а мне вам объяснять все сначала скучно и неинтересно. Вы ведь даже не знаете, кто я такой.

Оказалось, я не к месту поскромничал.

— Владимир Николаевич, — сказал старший, — мы знаем, кто вы такой, и хотели бы поговорить с вами не только о выборах.

— А о чем же еще? — удивился я.

— Вообще обо всей вашей жизни. Поверьте, нам есть что вам сказать. Можно войти?

Заинтригованный их странной настойчивостью, я подумал и ответил:

— Одного пущу. А двоих ни в коем случае.

Для такого предупреждения у меня было достаточно оснований.

Младший вопросительно посмотрел на старшего. Старший помедлил и сказал младшему:

— Останься и подожди.

— Здесь или на улице? — спросил младший с развязной игривостью.

— На улице, — был ответ, и младший тут же двинулся к лифту.

Хотя нежданный гость остался один, я, пропуская его вперед, был бдителен. Держа дистанцию, обошел его, выключил приемник и спросил, чем могу служить.

Вошедший выдержал секундную паузу, снял шапку и заговорил четко и гладко, словно читал по бумаге:

— Владимир Николаевич, я из райкома КПСС, моя фамилия Богданов. Я уполномочен вам передать, что терпение советской власти и народа полностью исчерпано.

Это были слова, недостойные никакого ответа, но я счел необходимым хотя бы по ритуалу ответить, что насчет советской власти не знаю, а народу я ничего плохого не сделал.

— Вы можете говорить что хотите, — продолжил Богданов, — но мне также поручено вам передать, что, если вы не измените ситуацию, в которой находитесь, ваша жизнь здесь станет невыносимой.

— Что это значит? — спросил я. — Как я могу изменить ситуацию?

— Я сказал вам все, что мне поручили.

— В таком случае передайте тем, кто вам поручил, что мое терпение тоже кончилось, моя жизнь уже сейчас невыносима и, если речь идет о том, чтобы я покинул СССР, я готов это сделать.

— Хорошо, — сказал он, — я так и передам. До свиданья...

Таким образом, мне, может, в тот день единственному человеку во всем Советском Союзе, было предложено реально выбрать одну возможность из двух».

С писателем, поэтом, бардом, автором знаменитой песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый» Юзом Алешковским

— 12 лет вы в Федеративной Республике Германия и в США прожили — назад не тянет?

— Нет...

— ...но и вперед тоже, да?

— Я так сказал бы: очень хорошо свободным человеком себя чувствовать, и если бы ездить на Запад мне запретили, я бы необычайно остро это воспринял. Езжу я с удовольствием — в октябре вот на день рождения дочери собираюсь.

— О том, что в Россию вернулись, вы не пожалели?

— Нет — скорее всего, потому что в любое время уехать могу.

— Ну а обида на Россию у вас была?

— Не на саму Россию, а на судьбу ее.

— Здорово как сказали!

— Да, мне больно и обидно оттого, что у России такая судьба безнадежная — из одного «г» в другое...

— Из огня да в полымя, и надежды нет никакой?

— Ну, она, говорят, всегда есть, но, знаете, надежды на благополучный исход у меня, как ни странно, в 80-м году, когда уезжал, больше было, потому что тогда чувствовал: перемены какие-то надвигаются.

— Чувствовали?

— И об этом много раз говорил — у меня документальные подтверждения есть, потому что и на «Голосе Америки» выступал, и в журналы писал какие-то. У меня предчувствие было, что перемены к лучшему произойдут, потому что считал: советская власть до такого большого маразма дошла, что дальше уже некуда. Меня разубедить пытались: «Это на тыщу лет!», а я твердил: «Нет-нет, скоро кончится», а сейчас предчувствие перемен у меня есть, но не уверен, что они хорошими будут.

«МОЙ ДРУГ ГОВОРИЛ: «ТЫ ДУМАЕШЬ, БОГ ЕСТЬ? ВОТ Я СЕЙЧАС ВВЕРХ ПЛЮНУ — И НИЧЕГО МНЕ ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ!». Я ОТВЕЧАЛ: «ПЛЮНЕШЬ — НА СЕБЯ ПОПАДЕШЬ»

— Вы знаете, как по мне, вы таким пророком себя показали, что Нострадамусу с Павлом Глобой не снилось: «Москва 2042» вон уникальное произведение, пророческое... Вообще, большие писатели всегда пророки, правда?

— Ну, в какой-то степени.

— Вы поразительно точно предсказали, что кагэбист руководить Россией придет...

— Резидент советской разведки в Германии (смеется).

— Важно сейчас уточнить, когда роман «Москва 2042» был напечатан...

— В 1986 году.

— И вот в 86-м году также вы написали, что церковь с КПСС и КГБ объединится, — так, в общем-то, и получилось?

— Ой, у меня там еще бурято-монгольская война есть, где, кстати, этот резидент отличился, и Великая августовская революция (смеется).

— Поразительно! Как же вы все это написали — просто так?

— Нет, не просто. Писатель, если о нем можно серьезно как о писателе говорить, человек думающий, да? — и я, когда писал, тенденции, которые уже видны были, себе представлял. Например, в 80-м году, когда уезжал, видел, что люди из КГБ в высшие слои руководства страной проникают, что у секретарей Союза писателей они в советниках, культуру, международные отношения курируют, потому что более образованны, чем партийные лидеры. О том же Хрущеве говорили, что он ЦПШ и ВПШ окончил — церковно-приходскую школу...

— ...и высшую партийную...

— ...да, а эти в высших учебных заведениях КГБ учились, языки знали, на Западе служили, другую жизнь видели, и порой объективную картину происходящего представлять от них требовалось... Поэтому я и предположил, что они, в конце концов, к власти придут.

— Пророком себя после этого ощущаете?

— Нет, потому что пророк — это который просто так. У нас пророков и без меня много: Глобы всякие, Джуны Давиташвили...

— ...но такого не мог предсказать никто!

— Я, кроме всего прочего, анализировал — интуитивно, конечно, что-то чувствовал, но в основном то, что уже виднелось, складывал, и то же самое с церковью. У меня друг был, довольно близкий, и мы с ним на этой почве поссорились. Он пламенным комсомольцем когда-то был, потом диссидентом стал и, как говорится, уверовал...

— ...это с комсомольцами случается...

— Да-да, а в молодости меня поддевал: «Ты думаешь, Бог есть? Вот я сейчас вверх плюну — и ничего мне за это не будет!». Я отвечал: «Плюнешь — на себя попадешь» (смеется), а потом вдруг он крестился. Споры наши сами по себе смешными были, но речь не о том: мой товарищ всегда убеждал меня, что церковь — главный враг советской власти, и с чем власть никогда примириться не сможет, так это с церковью. Я возражал: «Очень скоро примирится» — я же видел, что они сближаются...

— ...сращивание идет...

— ...многие партийные тайно детей своих крестят, а когда кто-то умирает, по христианскому обычаю хоронят...

«СОВЕСТЬ — ЭТО И ЕСТЬ ГЛАС БОЖИЙ»

— Интересно, а сами-то вы в Бога верите?

— У меня свое видение — я агностик вообще. Ни в одно представление о Боге не верю, потому что думаю, что человеку оно недоступно, никаким доказательствам существования Бога не верю...

— ...а их нет...

— ...но так же никаким доказательствам, что его нет, не верю (улыбается). Некоторые считают: если в Бога не веришь, можешь убийцей, насильником стать, кем угодно, но во мне, человеке, такая вещь есть, которая «совестью» называется. Откуда она берется, не знаю...

— ...от папы с мамой...

— ...ну да, и от всего, что до них было. Наверное, это и есть глас Божий, но я, например, не согласен, когда некоторые уверяют, что Бог человека по своему образу и подобию создал: даже так думать — нахальство.

— Вы недавно сказали: «У нас капитализм с ностальгией по коммунизму»...

— Так и есть.

— Что же с Россией сегодня, на ваш взгляд, происходит?

— Ну, во-первых...

— ...беда...

— ...совершенно верно, плюс холодная гражданская война, которая очень сильно сейчас обострилась. Она, собственно, все время шла: при советской власти тлела, после 90-х огонек разгораться стал и сейчас уже горит, как никогда, — уже две враждебные друг другу категории российских граждан есть, готовые друг друга убивать.

— И будущее туманно...

— Увы, хотя пророком быть мне не хотелось бы — я, кстати, и в «Москве» написал, что не хотел бы, чтобы сказанное мною осуществилось. Готов, в общем, званием пророка пожертвовать, но, боюсь, ситуация так обострилась, что благополучного выхода из нее, пожалуй, нет. Если новая вспышка серьезного противостояния двух сил в России начнется, Россия может не выдержать и распасться.

— Какова, на ваш взгляд, разница между советским режимом и нынешним?

— Как ни странно, ностальгии по СССР у меня нет, Советский Союз, управляемый компартией, империей зла я считаю...

— ...как Рейган сказал...

— ...поэтому никакого снисхождения к режиму тому не имею, но та идеология наших самых верхних начальников сдерживала. Дачи, где они жили, роскошными тогда считались, а сейчас убогими кажутся, и хотя они тоже воровали...

— ...но не так много...

— ...да. Кстати, когда я вернулся, квартиру в Москве в последнем доме мне дали, который для номенклатуры строился, и я видел, как тамошние обитатели, министры, их замы, большие советские начальники, беднели. Вселяться на черных «волгах» приезжали, потом эти «волги» делись куда-то, «жигули» появились, даже два «запорожца», а вскоре...

— ...новые люди приехали...

— Те же, но обновленные — на «фольксвагенах», «мерседесах»... С одним из соседей я раззнакомился — его тоже Владимир Николаевич зовут, он замминистра чего-то там был и новую власть очень ругал — это, мол, хаос, разорение страны и все такое. Затем спустя какое-то время встречаю его — из «мерседеса» с ракеткой в руках выходит, зачем-то хотел показать мне, что в теннис играть ездит. Я спросил: «Как дела? Что, все еще хуже, чем раньше?». Он грустно: «Да не-е-ет, лучше...». — «И что же вас смущает?». — «Так ведь воровать приходится!». — «А раньше вы разве не воровали?». Он честно признался: «Воровали, но не в таких количествах», так что все, как вы сказали, видите (улыбается). Ну такое циничное воровство — те хоть какими-то...

С Дмитрием Гордоном. «Во мне, человеке, такая вещь есть, которая «совестью» называется. Откуда она берется, не знаю...»

— ...лозунгами прикрывались...

— ...да, и все-таки, призывая людей жить скромно, должны были как-то себя ограничивать, плюс ко всему знали: если кто-нибудь чуть-чуть вылезет, его...

— ...свои же...

— ...конечно. Где-то ему это сначала запишут, а потом персональное дело завести могут, и так далее. Их и со своими старыми женами жить заставляли...

«ВОТ ТОЛЬКО Б ОПЯТЬ ДУРАКИ И ДОРОГИ НАМ НЕ ПОМЕШАЛИ ДО ЦЕЛИ ДОЙТИ»

— ...а вот это беда настоящая! В 2001 году, знаю, на всероссийский конкурс вы ироничный текст гимна России написали. Что там за слова были?

— (Читает).

Распался навеки союз нерушимый,

Стоит на распутье распутная Русь...

Но долго ли будет она неделимой,

Я этого вам предсказать не берусь.

К свободному рынку

от жизни хреновой,

Спустившись

с вершин коммунизма, народ

Под флагом трехцветным

с орлом двухголовым

И гимном советским

шагает вразброд.

Славься, Отечество

наше привольное,

Славься, послушный

российский народ,

Что постоянно меняет символику

И не имеет важнее забот.

Когда-то

под царскою властью мы жили,

Но вот наступила заря Октября.

Мы били буржуев и церкви крушили,

А также поставили к стенке царя.

Потом его кости в болоте достали,

Отправили в Питер на вечный покой.

Простите, товарищи Ленин и Сталин,

За то, что дошли мы до жизни такой.

Сегодня усердно мы Господа славим

И Ленину вечную славу поем.

Дзержинского скоро

на место поставим, —

Тогда уж совсем хорошо заживем.

Мы всем офицерам

дадим по квартире,

Шахтерам — зарплату,

почет — старикам.

И всех террористов

замочим в сортире,

И всем олигархам дадим по мозгам.

Коррупционеров засадим в Бутырку,

Чтоб знали,

насколько закон наш суров.

Мы выдадим всем

мужикам по бутылке,

А бабам на выбор дадим мужиков.

Символику примем, заплатим налоги,

И — к светлой заре по прямому пути.

(Окончание в следующем номере)